このサイトは、北翔大学 教育文化学部 教育学科の旧サイトです。

2023年からサイトをリニューアルいたしました。新サイト。

なお、北翔大学教育学科を体系的に詳しく知るためには「北翔大学」をごらんください。

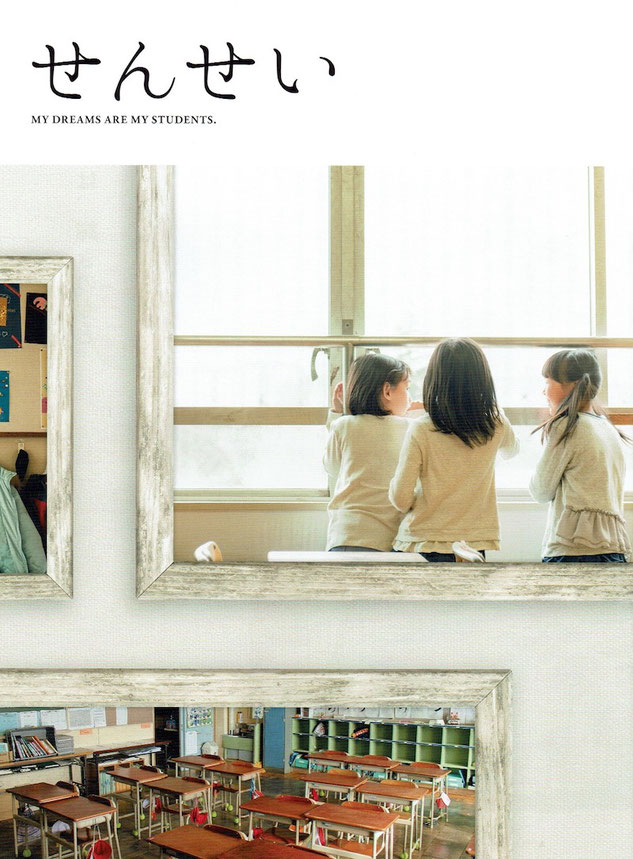

活躍する卒業生 幼稚園教諭4年目

卒業生の高木靖子さんが勤務する茨戸メリー幼稚園を訪問しました。

在学中のゼミ活動では、「障がいのある子どもたちの音楽遊び」や、脳性麻痺の方への「わくわくタイム」をゼミ生たちと相談しながら計画し、教材を作って実践していました。誰にでも優しく、誠実に取り組む姿勢が印象的でしたが、今も変わらない穏やかな笑顔で、新緑が鮮やかに広がる園舎を案内してくれました。在学生の皆さんへのメッセージを紹介します。

(幼児教育コース 伏見 千悦子)

幼稚園教諭4年目となりました。コロナ禍で園生活や行事にも変化がありますが、どうしたら子どもたちが笑顔で過ごせるか考えながら私自身楽しむことを忘れず日々過ごしています。

満3歳児クラスは初めての集団生活として入園する子がほとんどのため、少しでも幼稚園が楽しいと思えるようパペットを用いることが多いです。大学の授業で作ったペープサートや大学生のときに覚えた手遊びは今でも役に立っています。

大変なこともありますが、子どもたちの成長を近くで感じられるのがこの仕事の魅力だと思います。そのためこれからも学び続けて頑張っていきたいです。

茨戸メリー幼稚園について

幼稚園の周りは草木に囲まれていて自然豊かです。お散歩のときにはタンポポを摘んだり、秋にはどんくりを拾ったりしています。

ホールや園庭も広いため、たくさん体を動かして遊ぶことができます。冬には園庭に大きな雪山を作りそりすべりを楽しんでいます。

4年生の施設実習

丑若愛華さん(幼児教育コース4年次)の施設実習の様子を紹介します。

障害児入所施設「ノビロ学園」で10日間、宿泊しながら小学6年生から20歳までの男子12名の寮に配属になりました。

右の写真:実習生と子どもたちが折り紙でホールの壁を装飾しました。職員の方が手作りのカレンダーを作り、行事を心待ちにしたり、実習生と作った物を大事にしてくれていることも伺いました。

左の写真:各寮で朝晩炊飯するので、調理員さんが用意してくれたお米を実習生が寮まで持っていくところです。子どもたちが学校に行っている間は、掃除や洗濯、乾いた洗濯物をたたんだり、居室の箪笥の整理整頓したりする仕事が多く、普段の一人暮らしが役立っていたようです。 (伏見 千悦子)

障害のある子どもたちと接することへの不安と緊張でいっぱいの実習でしたが、子どもたちも職員の方々も温かく、優しく受け入れてくださり、施設に対してのイメージが変わる有意義な実習でした。一人ひとりの実態をよく把握し、職員同士・他機関と細やかに連携を取りながら、子どもたちが安全に過ごしていけるよう、たくさんの工夫がされていることがわかりました。(丑若愛華)

5月22日 北翔大学教育学科オープンキャンパス(対面式)

今回のオープンキャンパスは対面式で実施します。詳しくは、大学のホームページを見てください。

第4回ウインドオーケストラ演奏会

北翔大学 円山キャンパスにて3月16日(水)午後13:20より大学関係者のみのご招待制による演奏会を実施致しました。

コロナ禍の中、2度の日程変更を行いましたが4年生にとっては卒業式を2日後に控える最後の演奏会となりました。

プログラムは吹奏楽の代表的な作品を披露した他、金管楽器、木管楽器、打楽器によるアンサンブル演奏、また一昨年より本学音楽コース専任講師を務める声楽家の岡元敦司先生によるソロをウインドオーケストラと共に披露しました。

数少ない限られた観客の中での演奏会でしたがお客さんの前で演奏するという緊張感を味わえた貴重のものとなりました。

北翔大学 第27回KOBE国際音楽コンクール参加

兵庫県神戸市で行われた独奏コンクールへ音楽コース4年、赤岩咲良(遠軽高校卒)がマリンバ演奏で事前審査(録音)を通過により選出されました。ライブ演奏による審査

で1月9日、神戸市にて参加しました。全国規模で展開するコンクールとして兵庫県教育委員会、兵庫県芸術文化協会などが後援となり若手音楽家の養成と神戸の復興を願い、年に一度の開催をしています。

(指導:白戸達也 北翔大学非常勤講師)

初等教育に求められる民族共生の視点

2022/3/1 ゼミ有志で「ウポポイ」に出かけた。ご存知の通り、広い敷地に施設が点在し、すべてのプログラムが同時並行で展開されるため、1日で全ての体験は難しい。今回は、小学生が修学旅行や社会科見学で訪れることを想定し、工程を含めた事前調査という前提とした。

はじめに、民族博物館をじっくり堪能…随所にある、メディア、映像教材を視聴しながら、展示にある文字情報を読み取っていく流れは大人でも2時間を要した。展示内容は専門的であり、全てを理解するにはかなりの予備知識が必要である。

次に伝統家屋(チセ)の集落を見学し、伝統的暮らしや道具の説明を受けた。刺繍や木彫の工房ではスタッフに質問しながら工程を間近に見ることができた。

最後に博物館に戻り、シアターでアイヌ遺産の貴重性に関する映像を視聴し、ウポポイをあとにした。

小学生を対象に民族共生の視点から学習をプログラムする上で、教師側には専門的理解が求められる。次年度ゼミでは、「何を学べたか」と実感を伴う企画を新4年生が考えて、新3年生を引率してみることも良いと話し合った。(小杉ゼミ)

北翔大学 音楽コース リサイタル

1月16日(日)に江別市のえぽあホールにて卒業研究の一環としてリサイタルを開催しました。音楽コースとしても初めての試みでした。連日大雪や新型コロナウイルスの影響を受ける中、たくさんのお客様に足を運んでいただいたことを心より感謝しています。ありがとうございました。今後とも音楽コースの活動にご理解とご協力賜りますようよろしくお願いします。

(写真は音楽コース四年の佐々木航汰さん赤岩咲良さん)

(千葉圭説)

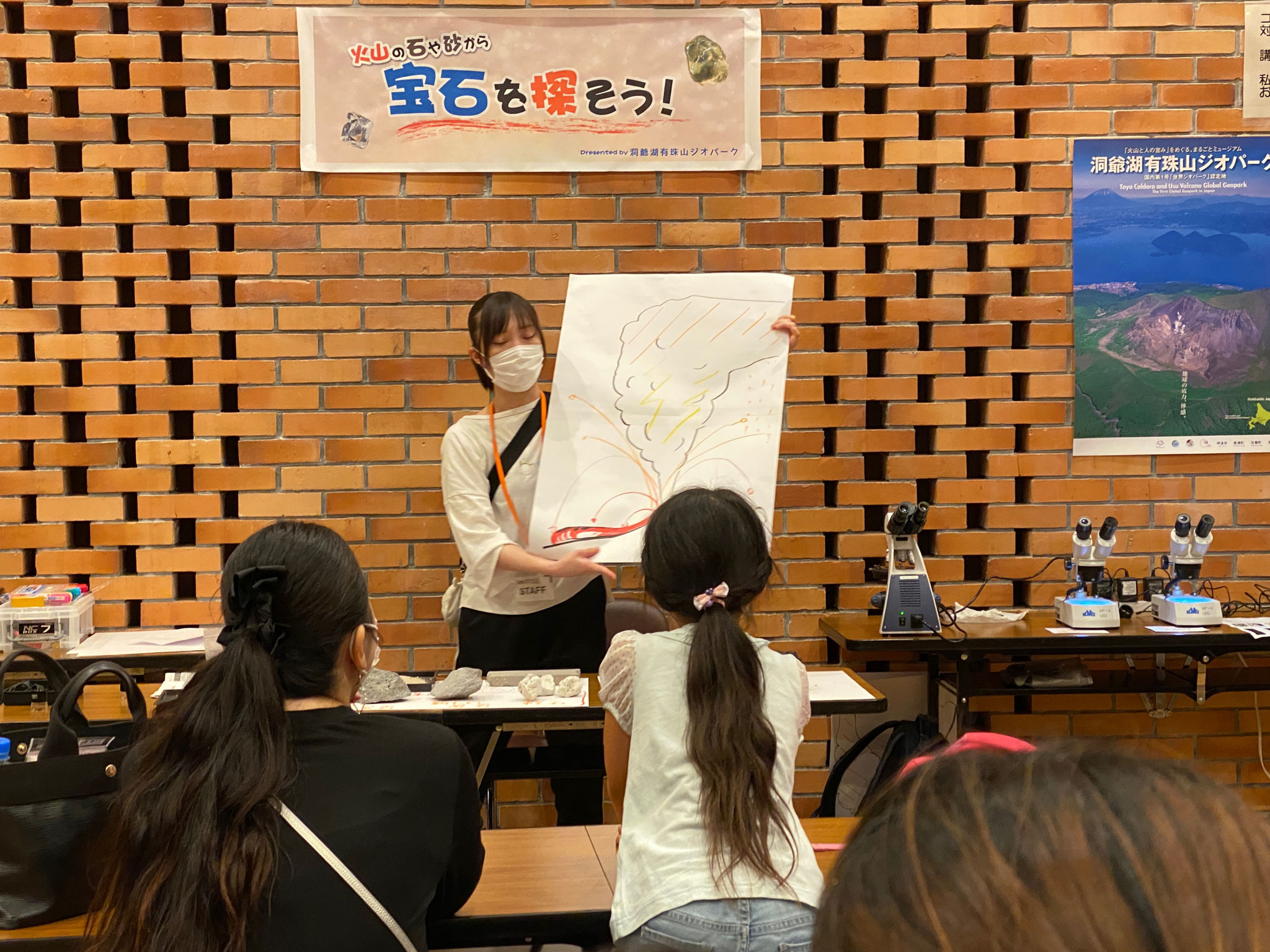

初等教育コース 実践的な学びを振り返る(その5)横山ゼミ

R3年度の実践的学びを振り返る(5)

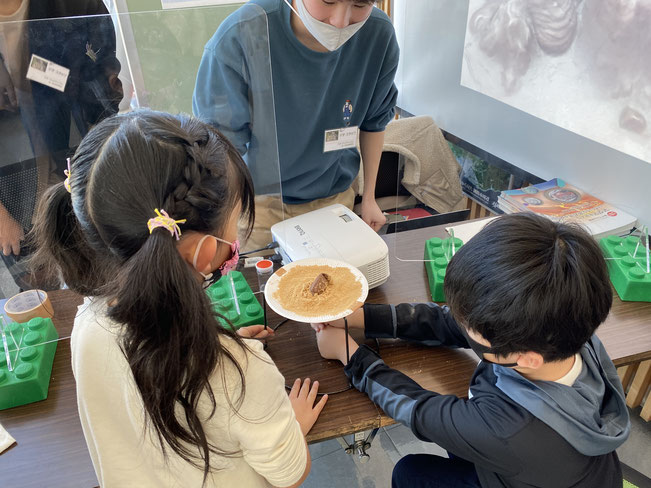

釧路市こども遊学館にて開催された「ジオ・フェスティバルin KUSHIRO」に出展してきました。

釧路市に近い弟子屈町にある硫黄山をつくる実験と、1/100億太陽系を作ろうという工作を行いました。

(横山光)

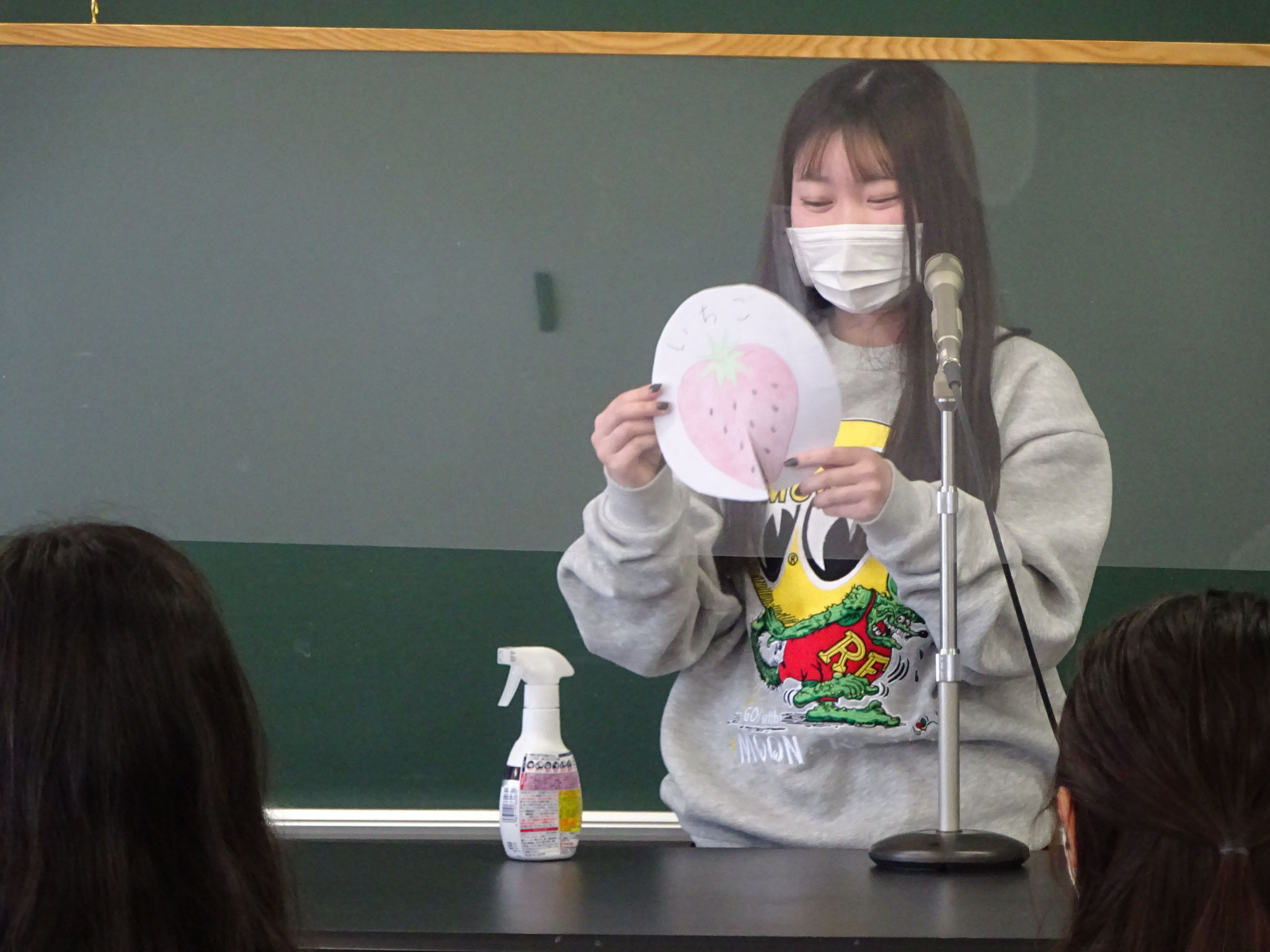

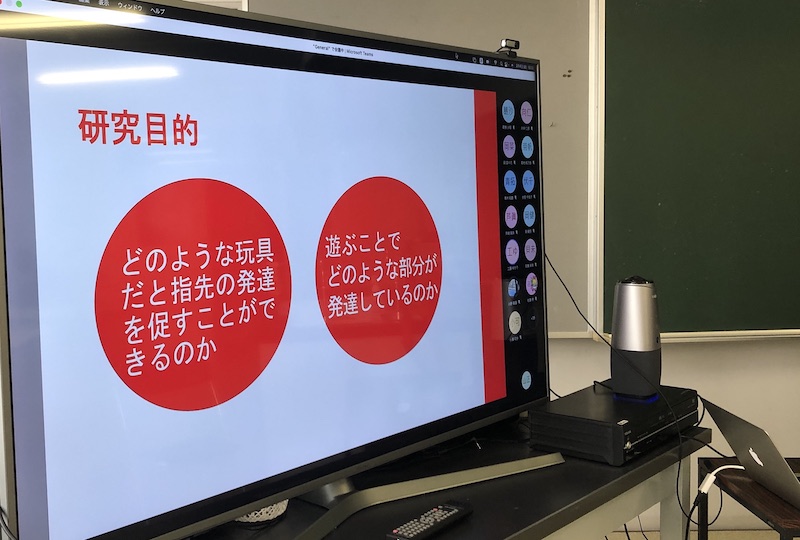

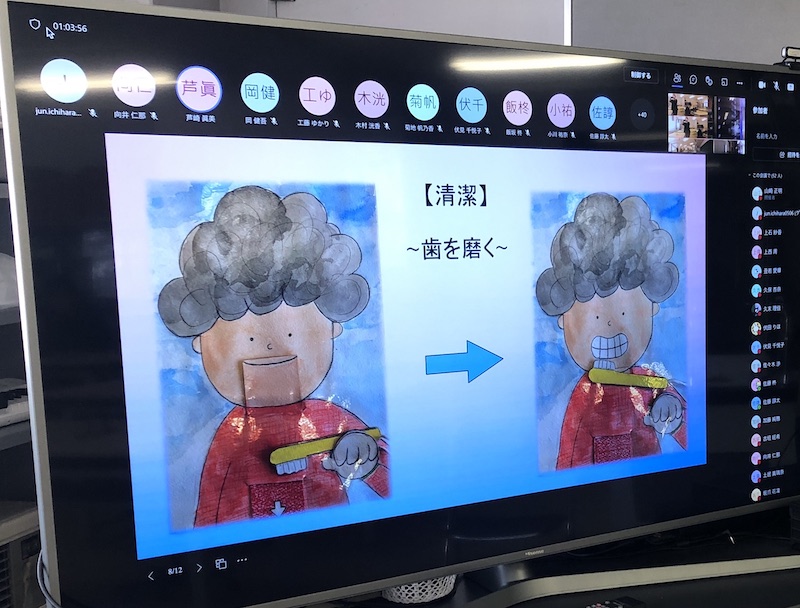

毎年高まっていく卒業研究

2月4日(金)は「卒業研究発表会」でした。年々、発表の内容が高まってきているといのうが、教員どうしで実感したことです。それは、卒業していった学生たちの発表から学んでいることも大きいと思います。学生の学びの質が高まってきていることは、何よりです。こうして、よい伝統が生まれてくるのだと思います。大学の中に質の高い文化が生まれているといってよいでしょう。

写真は幼児教育コースの発表の一部ですが、コロナ禍でありながらも、その間の比較的落ち着いていた時期に実際の教育現場に出かけて、実践し、検証しています。幼児の姿から、保育がどうでっあったのかを考えています。そのような実践的な発表は多いのが今年の特徴です。また、テーマも実に多彩です。そこも素晴らしい。

卒業後の活躍が楽しみです。充実した研究発表会でした。

2月4日 北翔大学 教育文化学部 教育学科 卒業研究発表会

教育学科の学生は卒業研究と同時に、その成果を「卒業研究抄録集」を通して全員で共有します。

「卒業研究抄録集刊行にあって」

学科長 西 出 勉

この度、2021 年度教 学科卒業生による卒業研究抄録 が完成 しました。本年度は昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染が拡大し、最近はオミクロンによる感染が爆発的に広がる中での卒業研究のまとめとなりました。

そのような状況下ではありましたが、学生たちは4年間の学びの集大成である卒業研究をやり遂げることができました。これもひとえに学生に対して様々なご指導やご支援をいただきました教職員をはじめとする多くの皆様方のおかげであり、改めて感謝申し上げます。

4年生の皆さん、卒業研究の取り組み、大変お疲れ様でした。後学期の後半は特に遠隔授業も多く、卒業研究についてゼミ担当の教員とも十分に話し合う時もとれなかったのではないかと推察しております。しかし、限られた時間や環境下においても最後まで粘り強く取り組んだ卒業研究の思い出は、皆さん一人一人の心の中にやり遂げた達成感と満足感として満ち溢れているのではないかと考えております。見事に卒業研究を終え、その成果の一端を抄録 としてまとめることが出来ました。皆さんに心から敬意を表したいと思います。

卒業後は、社会人として新たな世界に飛び込み、進取と気概をもって仕事にチャレンジしていくものと思います。本学における4年間の学びや 貴重な経験の積み重ねを最大限に活かして、自らの人生を前向きに突き進み活躍されることをご期待申し上げます。

令和4年吉日

先生を目指す人へ ・ SDGs

SDGSsは、2030年までの世界が解決すべき課題です。もちろん教育の中での取り組みも重視されてています。SDGsの基本を知りたい人のためにノーベル平和賞を受賞した国連WFPが制作した動画を紹介します。

北翔大学 学生相談室は、なんでも相談できる場所です。

- 対人関係の悩み(人とうまく関われない、友達ができない等)

- 経済的な悩み(勧誘で契約させられ、返済に困っている等)

- 心理・精神保健面の悩み(不安やイライラが続いて、眠れない等)

- 課外活動での悩み(アルバイトや部活動などで困っている等)

- 学業の悩み(目標がみつからず、勉強する気がしない等)

- その他の悩み(とにかく話を聞いて欲しい等)

- 進路の悩み(休学・退学・進学・就職・再受験・編入学等)

これからの教育のあり方を考えるためのDVD

北翔大学の図書館に「Most Likely To Succeed」というDVDがあります。決まった教科書も定期試験もないアメリカの高校の取り組みで、これからの教育を考える上で、参考になるでしょう。

☆Most Likely To Succeed Synopsis (In Japanese) あらすじ

(山崎正明)

北翔大学の部活動・サークル活動(文化系)

北翔大学の部活動・サークル活動(文化系)を紹介します。

詳しくは、北翔大学クラブ・サークル・文化系団体をご覧ください。

北翔大学の部活動・サークル活動(スポーツ系)

北翔大学の部活動・サークル活動(スポーツ系)を紹介します。

詳しくは、北翔大学クラブ・サークル・スポーツ系団体をご覧ください。

2022年 あけましておめでとうございます

ポストコロナ時代の教育学科を見据えて

北翔大学教育文化学部教育学科

学科長 西 出 勉

新年明けましておめでとうございます。

令和3年における教育学科は、コロナ禍においても対面授業やオンライン授業を通して学生に寄り添いながら一歩一歩、大学の学びを展開してまいりました。

令和4年を迎え、明日を担う教員養成を目指す初等教育コース、幼児教育コース、養護教諭コース、音楽コースの4コースは、ポストコロナ時代の教育学科を見据えて、さらなる充実した教育活動を推進していきたいと思っております。

本年も何卒、よろしくお願い申し上げます。

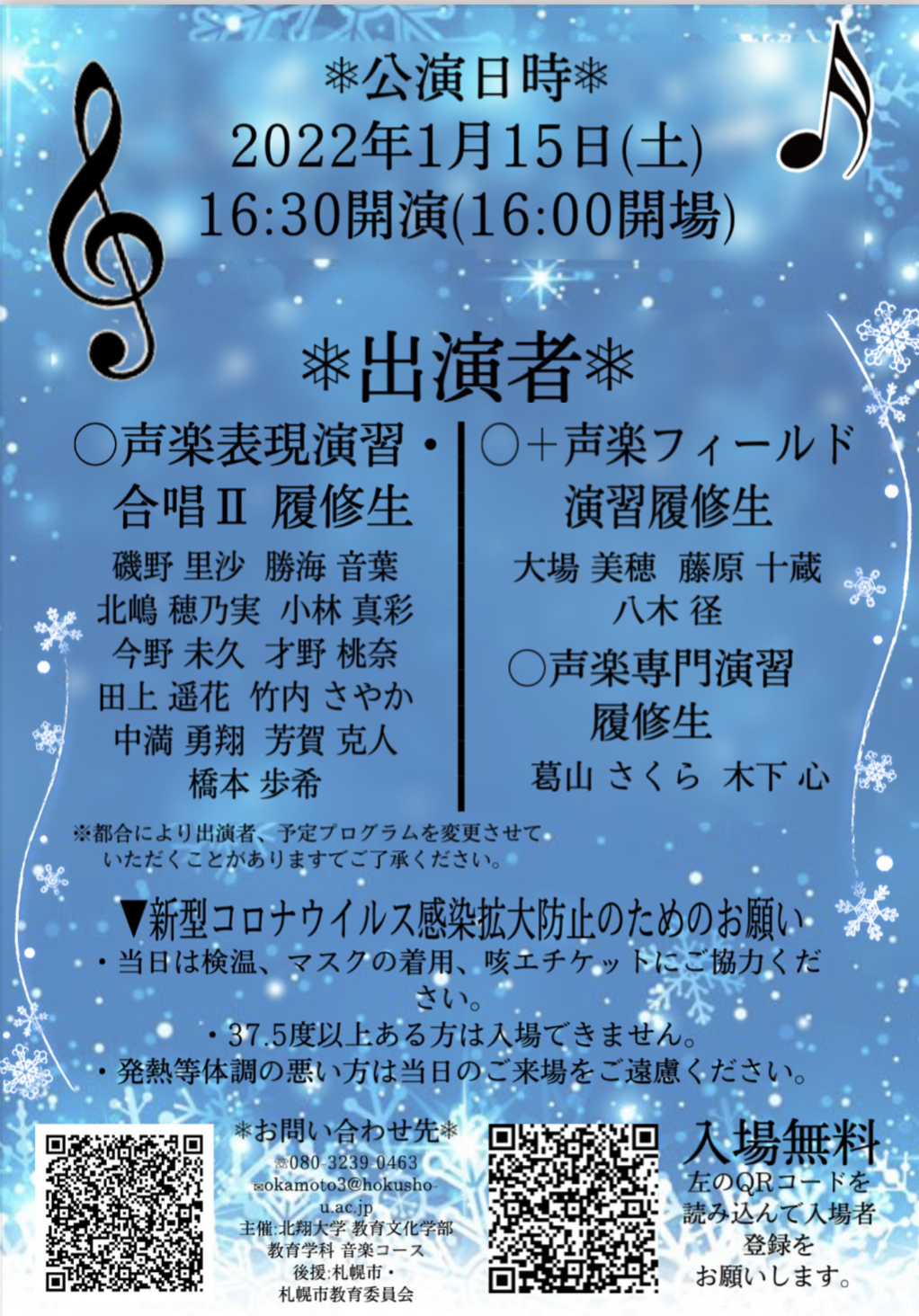

音楽コース 1月15日の演奏会『Song of Music』に向けて

2022年1月15日(土)声楽に関する演奏会「 Song of Music」を札幌円山キャンパスで開催します。

専門演習、声楽表現演習、音楽フィールド、合唱の授業履修学生による演奏会で、入場は無料です。

(QRコードで入場者記録を行いますのでご協力お願いします)

チラシ掲載の QRコードの他、以下からも登録を行えます。

写真は12月24日の「 Song of Music」にむけた声楽関連の授業の様子です。どうぞ皆さまのお越しをお待ちしております。

(教育学科音楽コース 岡元敦司)

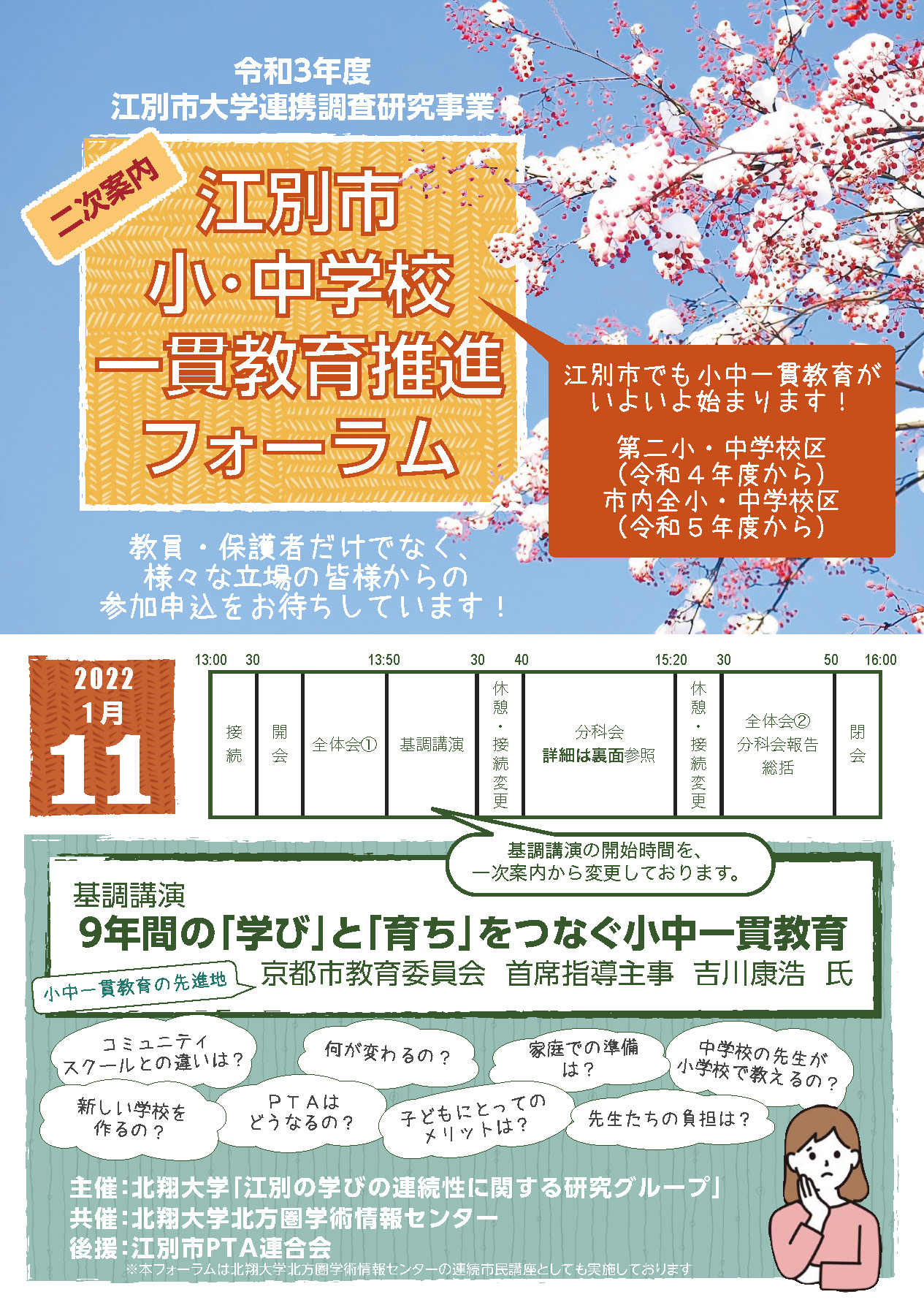

「江別市小・中学校一貫教育推進フォーラム」 オンライン開催

北翔大学教育学科教員を中心に「江別市小・中学校一貫教育推進フォーラム」を開催します。

参加対象は教職員・保護者・一般市民・大学生・北翔大教員です。

2022年1月11日(火)13:30〜16:00(オンライン)

参加申込みフォーム: https://forms.gle/jSjrXmKJ3X59oip16

企画は「江別の学びの連続性に関する研究グループ」(教育学科、横山、三浦、二宮、石塚、杉浦、西出)です。

江別市内の教員・保護者に加え、様々な立場の方々と一緒に、小中一貫教育についての疑問や課題を共有することが主な目的です。

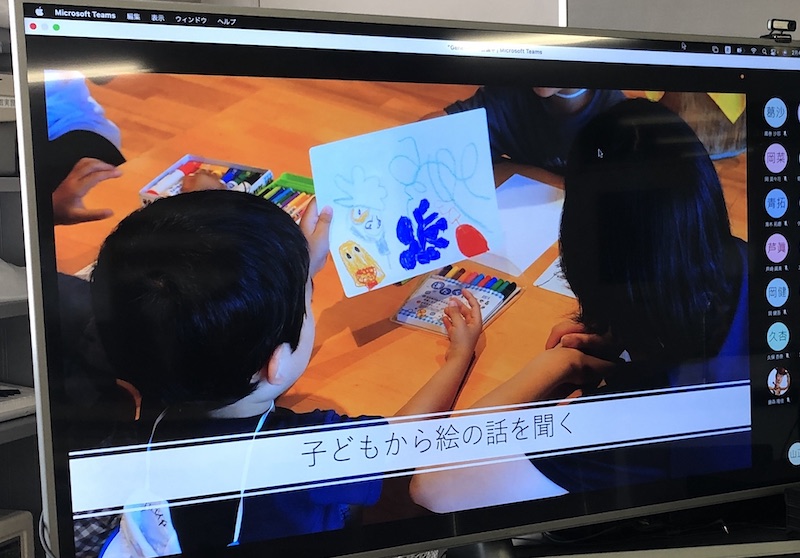

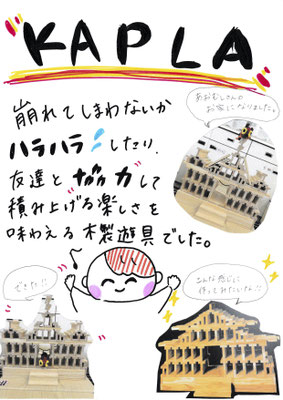

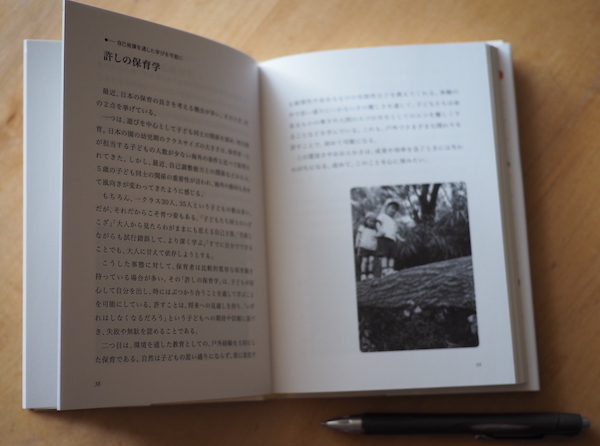

幼児教育コースの卒業研究

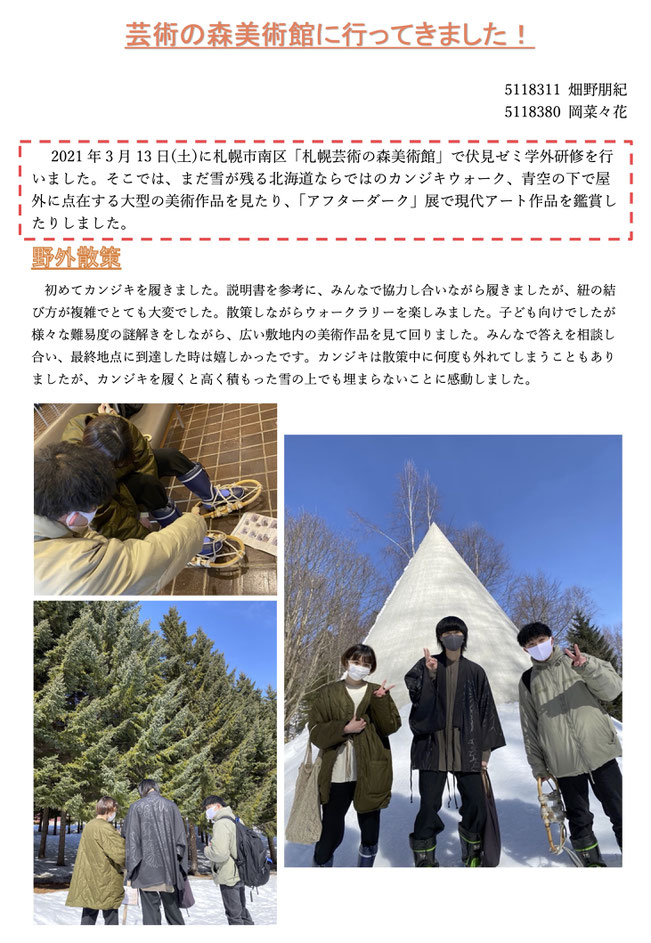

教育学科では、各コースごと様々な形で卒業研究に取り組んでいます。ここに紹介したものは、幼児教育コースの向井仁那さんが、取り組んでいるものの一部です。ここでは4ページ分を紹介しましたが、実際には16ページあります。研究のテーマは「造形遊びを通して育まれるもの〜ものとの出会いから生まれる子どものひらめき」です。大学の学びの集大成とも言える卒業研究だからこそ、どの学生も真剣に取り組んでいます。

向井さんは、第2大麻幼稚園に何度も出向き、実際に保育をし、それを成果としてまとめています。

彼女は、「保育のやり方が変われば、子供も変わるんですね。子供の力に驚きました。」「卒業研究では、結局、準備にすごく時間をかけてきましたけど、準備がいかに大切かがわかってきました。」と話していました。これは、実際の教育現場で言われていることです。このような言葉が出てくる卒業研究ですから、いかに研究が充実していたかがわかります。

(なお、ここに掲載している写真の使用については大麻第2こども園から承諾を得ています)

講義「保育実践演習」 〜幼児教育コースの 丑若愛華さんの民謡

「民謡十勝馬唄」を幼児教育コース3年丑若さんが保育実践演習で北海道の民謡を発表してくれました。6歳から民謡の指導を受けてきたそうです。伝承されてきた民謡をこども達にも聞かせたい素晴らしい歌声でした。

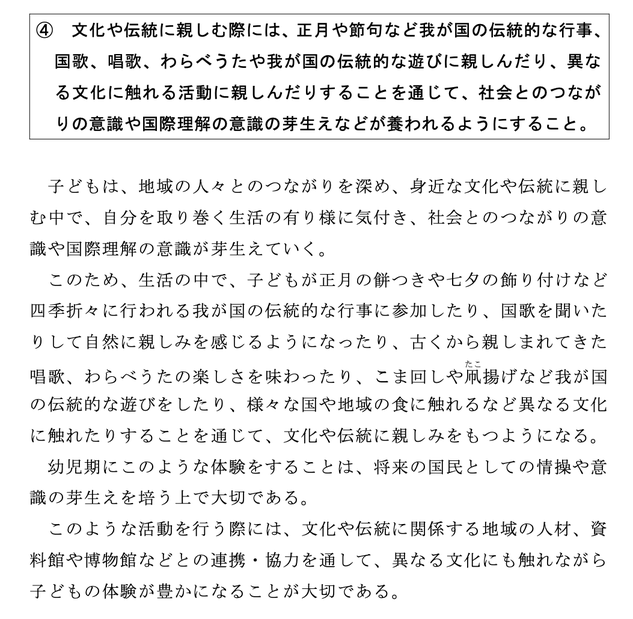

ウ、身近な環境との関わりに関する領域「環境」(P237)の「内容の取り扱い」では以下のように示されています。( P253)

《学生レポート》初等教育コースのゼミでウポポイへ研修に

「ウポポイ研修の報告」

初等教育コース 3年 長谷川 空良

2020年12月8日に教育学科の三浦ゼミは白老にあるウポポイに訪れました。

今回ウポポイに訪れた目的は、ウポポイでの体験やプログラムを通して、目標に沿って多角的に自分の考えをまとめることです。例えば、ウポポイは小学校教員を志す私たちにとっても将来、務めた学校の修学旅行などで訪れる可能性もある場所です。そのため、子どもたちに何を学ばせたいのか(目標)に沿って、させてあげたい体験やプログラム(自分の考え)をまとめることが大切になってきます。このように自分の立場、その時の目標、その目標に向かうための考えをまとめることが今回のゼミ研修の大きな目的でした。

ウポポイでの体験やプログラムは、新鮮なものもあれば、深く学べるものまで幅広く、用意されていました。そのため、子どもから年配の方まで幅広く学べる施設だと思いました。また、施設の係員の人たちも明るく、当時のアイヌの文化にのっとってそれぞれの係員に愛称がそれぞれ決まっていたり、簡単な挨拶やお礼などはアイヌ語を使っていたりなどアイヌの文化を身近に感じられる場所でもありました!

私たち参加した体験やプログラムはウポポイ研修のしおりの写真を参考にしてみてください。三浦ゼミのお絵描き大好きな人が一つひとつ書いてくれた最高なしおりです!ぜひ、見てみてください!

最後になりますが、今回のウポポイ研修に関わらず、この研修の目的の考え方は社会に出るうえで大切な考え方の一つなので三浦ゼミ一同今後の生活でも意識しようと考えています。

同時に将来担うであろう子どもたちのために活かしていこうとも考えています。このような場で報告させていただくことが初めてで拙い部分がたくさんあると思いますが、お読みいただきありがとうございました。

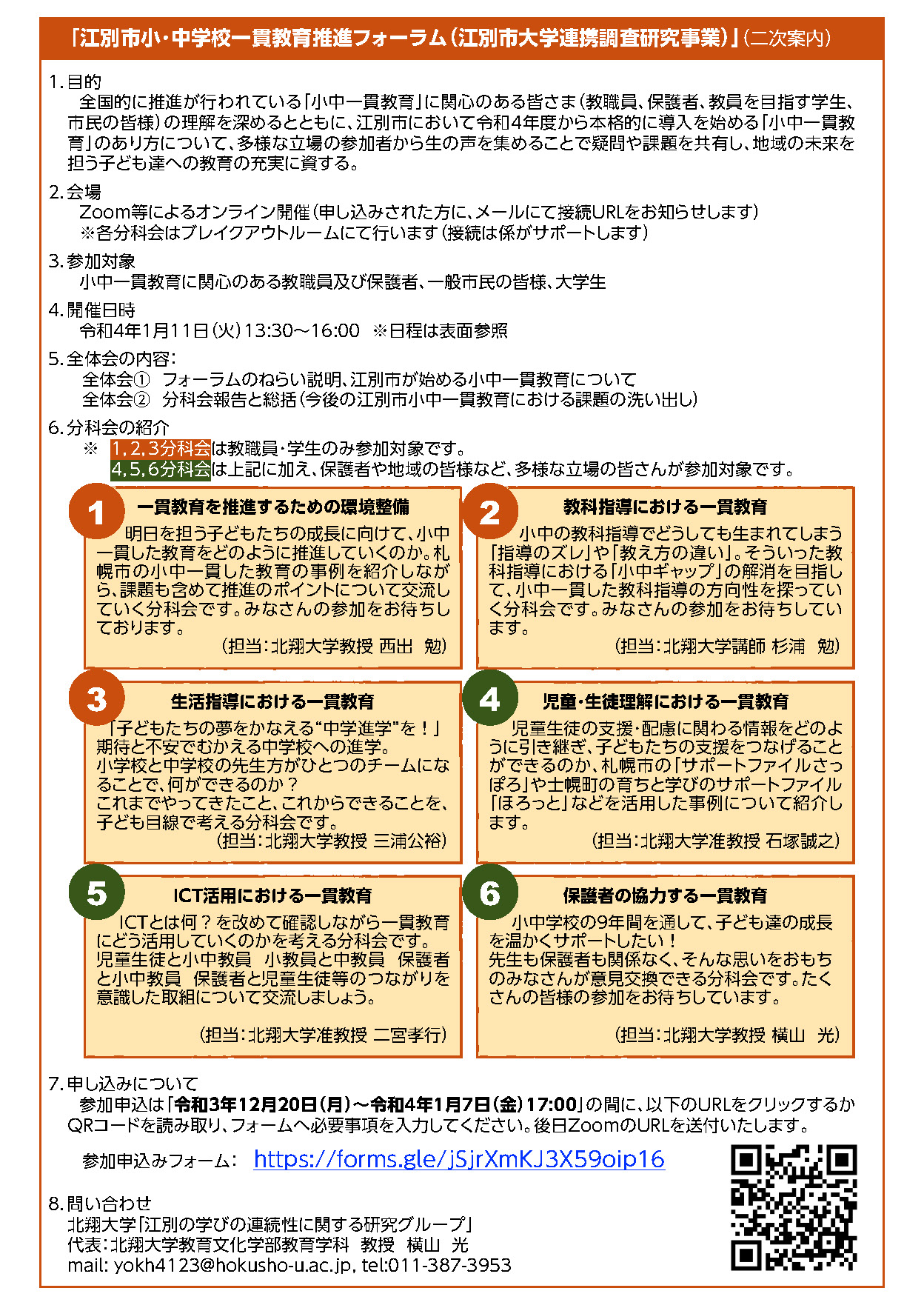

幼児教育コース3年生が出張保育へ

例年、地域の子どもたちを招いて開催されている「北翔大学 こどもフェスティバル」。

岡ゼミ3年生は、絵本「ぐりとぐら」のストーリーにのせた活動的な保育内容を構想し、いざ実践!

、、、ところが、本年度も昨年度に引き続き「無観客」でのオンライン開催となっていました。

「子どもたちと一緒に!」という学生たちの想いは、「ばんけい幼稚園」のご厚意のもとで12月7日に実りました。

加藤園長からは「それぞれが役割を果たしサポートし合う、素晴らしいチームワーク」というご講評を頂くことができました。

「もっとやりたい!今度いつ来てくれるの?」と子どもから語られた学生たちは、晴れやかな、満足げな、どこか寂し気な表情。

これからの活躍がますます楽しみです♪

(幼児教育コース 岡 健吾)

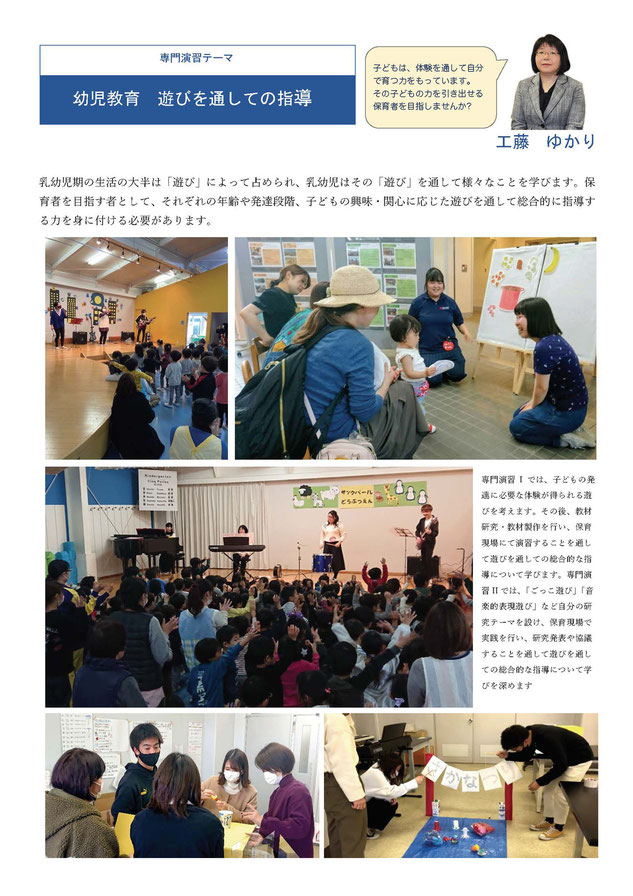

講義「保育内容指導論」

1年次「保育内容指導論」の科目では、保育を構想する力を身に付けることを目標に取り組んでいます。

1週目、一人一人が5歳児対象の60~90分程度の保育の指導案を作成しました。

2週目、同じようなことをやってみたいと考えた仲間2~5人で集まり、互いが構想した保育を交流し合いグループで保育を構想しました。

3週目、教材研究を行い、模擬保育が出来るように打ち合わせを行いました。

4、5週目、それぞれのグループが考えた模擬保育を実践しました。

今回は、「忍者になろう」「新聞紙で遊ぼう」「しっぽとり」「言葉探しゲーム」「落ち葉を使ったお面作り」「クリスマスブーツ作り」「サンタクロースに手紙を書こう」「雪だるま作り」を行いました。

保育者や5歳児になったつもりで模擬保育に参加し、良かったところ、楽しかったところ、難しかったところ等を体験しました。

6週目、自分たちの行った模擬保育について振り返りました。

この6週にわたる取組を通して、自分たちがなろうとしている保育者の日々の保育の営みがを体験できたことと思います。

「保育内容指導論」担当 教育学科幼児教育コース 工藤 ゆかり

幼児教育の現場から学ぶ

講義「教育実践演習」でカミニシビレッジディレクターで学校法人大藤学園の教務局長の大谷壮史先生にご講演いただきました。

大谷先生は2年生が新さっぽろ幼稚園・保育園でお世話になっています。

今回は幼児教育における3・5・10という数字と Education & Care というワードを提示いただきながら WSも取り入れたあっという間の90分でした。ありがとうございます。

《活躍する卒業生》「障がいを持ったお子さんと関わることの難しさと、やりがい」

卒業生から大学生や高校生へのメッセージ

「私は、教育文化学部教育学科幼児教育コース第3期卒業生の早川智貴です。

現在、幼児教育コースの教員である伏見先生の紹介で出会った児童デイサービスで勤務しています。

学生時代からアルバイトとして経験を積み、障がいを持ったお子さんと関わることの難しさと、やりがいを感じました。

大学生活を通して先生や先輩達、そして友人達、たくさんの出会いを得ることができました。

講義などから子どもと接する時の姿勢や保育についての基礎を学び、それをベースに日々学びながら療育にあたっています。

充実した大学生活を送ることで視野が広がります。時には息抜きも必要です!自分のペースで学業、遊び、アルバイトを調整し、貴重な学生生活をお過ごしください。」

(大学教員からのコメント)

社会福祉法人大藤福祉会大藤児童デイサービスふわりに勤務する早川智貴さんは、仲間からの信頼も厚く、在学中はPAL-Cのリーダーを務めていました。1年次から始めた児童福祉現場でのアルバイトを通して、大きく成長した学生の一人です。まなざしの優しさから、子ども達に慕われていることが伺えます。

(伏見千悦子)

幼児教育コース 2年生クリスマス会

12月24日 講義の中で幼児教育コースの2年生でクリスマス会をやります。

例年ですと講義の一環で実際に幼児を対象に大学生が出かけてやっています。

今年はコロナ禍で行けません。

今年は幼児はいませんが、幼児をいることを想定して活動し、スキルを身につけます。

クリスマス会の内容としてはトーンチャイム、ビンゴ、ジェスチャーゲーム、風船リレーなど実際に子供たちと一緒にやるものばかりです。

この写真はビンゴ担当の人たちで作ったものです。他のグループもそうでしょうが、幼児のことを思い浮かべているからこそ、こうして丁寧に時間をかけて作っているのだと思います。そして手作りのよさが伝わってきます。 Aiの時代だからこそ、大切なのかもしれません。幼児教育への強い思いを感じさせます。

ここに写っている学生たちの自然な笑顔、教育に携わる人の大事な資質・能力の一つでしょう。この笑顔は子どもと信頼関係をつくっていくうえでとても大切です。

ちなみに、北翔大学の学生たちは挨拶がいい、よく言われる言葉です。うれしい外部評価です。

《関連記事》

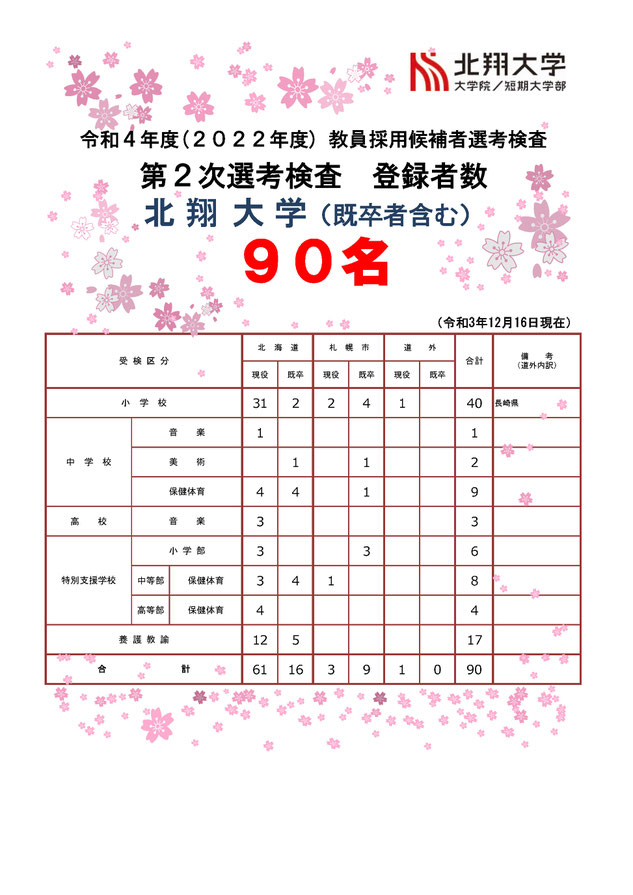

北翔大学 2022年度 教員採用第2次検査登録者数

おかげさまで「教育の北翔」と評価をいただいていますが、今年も多数の合格者を出しています。

幼児教育コースの卒業研究(工藤ゼミ)

12月10日に札幌市立あつべつきた幼稚園に伺い、子ども達にデジタル絵本と音楽的表現を組み合わせた保育実践を行いました。

デジタル絵本は、加藤さんがお話を作り、タブレット端末を使って1枚1枚絵を描き上げ、同じゼミの学生に協力してもらいナレーション、それぞれの役のセリフを録音して完成させました。

実践当日は、ピアノを演奏し、登場人物のカンガルーのカンちゃんがペープサート(紙人形)で登場し、子ども達とやりとりをしているうちにデジタル絵本のお話がスクリーンに映され始まり、最後にまたカンちゃんとやり取りをして終わりました。

3・4・5歳児に参加してもらいましたが、特に5歳児がデジタル絵本に見入っている様子が見られ、実践してみて5歳児向きのお話であったことに気付かされました。

実践した内容を、4年間の集大成である「卒業研究」として現在まとめています。

この取組を通して、理論と実践力を身に付けて4月から保育者として活躍することと思います。

実践の場を与えていただいた札幌市立あつべつきた幼稚園さんに感謝です。

(教育学科幼児教育コース 工藤 ゆかり)

幼児教育コース3年ゼミで「食育の研究」

食育をテーマに「こどもと一緒に作る」お菓子を研究しました。ですから手に持っている「作品」は全て手作りです。食材の工夫もしています。焼き菓子やオーブンを使わないなど製作工程など発表しました。もちろんコロナ感染予防対策を万全です。

(澤田悦子)

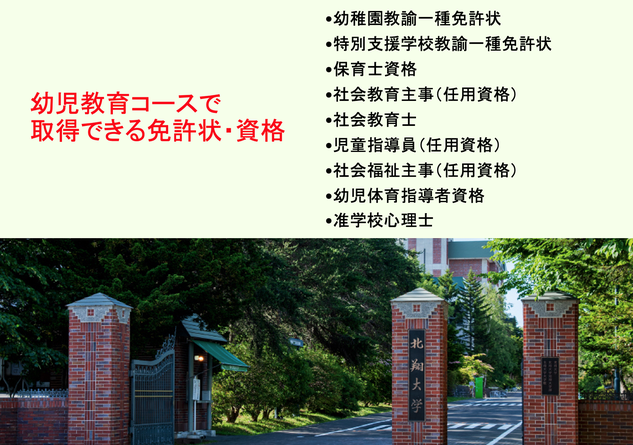

幼児教育コースでは、来年度から新しい資格が取れます。

2022年度入学生からは、「幼児体育指導者検定2級」の資格取得が可能となります。この資格の取得によって、子どもの心身の発達理論を理解し、子どもたちにからだを動かす楽しみを伝えられるようになります。就職へ向けても大きな力となるでしょう♪

なお、本資格の検定講習は「こどもの体育あそび」(2年次開講)で行われ、併せて同単位の取得ができます。

オープンキャンパスで「優しい気持ちになりました」

12月12日(日)オープンキャンパス・幼児教育コースの「北翔ラボ」での高校生が素敵でした。

体験授業では、高校生に幼稚園の年長さんになってもらって、今度入園してくる新入園時のための活動という設定で、見たら嬉しくなる花の絵を描いたもらいました。

それが、下の写真です。この絵を見た高校生が「優しい気持ちになりました。」と話してくれました。この感想を聞いて一緒にいたみなさんも頷いていました。

この活動と「幼稚園教育要領」の関係の話も熱心に聞いてくれました。私たち教員にとってもうれしい時間でした。

来年から幼児教育コースで取得できる資格が増えます!

来年度から幼児教育コースで取得できる資格が2つ増えます!

・幼児体育指導者資格

・准学校心理士

みなさんの学び意欲に応えるコースであり続けます。

2021 冬休み中のボランティア募集!

大藤学童くらぶ(札幌市白石区南郷通18丁目北6-4)では、冬休みの間にスキーや青少年科学館などに子ども達を引率します。北翔大学の後輩の皆さんに是非お手伝いして欲しいので、ご連絡をお待ちしています。

・元気な小学生と遊んでみませんか?

(須合魅那2017卒)

・子どもと遊ぶことが大好きな学生さん、お待ちしています!

(上戸鎖雄介2020卒)

ボランティア申し込みは、教育学科 幼児教育コース 伏見千悦子(615研究室)まで。

先生を目指す人へ・ Society 5.0

今年は、全国の小中学校で児童生徒全員がタブレット端末を使うことになった年です。時代は激しく変化しています。先生になる人は、これからの社会のあり方を考えながら、子どもたちがより幸せになるようにはどうしたらいいかを考える力が求められます。ですから文部科学省でYOTUBEを使って未来の社会について説明しています。

幼稚園 園長から学ぶ

幼児教育コースでは、学生のみなさんの学びがより豊かになるように様々な取り組みをしています。

コロナ禍でオンライン中心の授業では、できるだけこどもの姿に触れてほしいことから、実際に幼稚園からライブ配信を行ったり、幼児の活動している様子をビデオに撮影し、見てもらったり。

対面が可能となった現在は、実際に学生自らが幼児教育の現場にでかける回数も増えました。ゼミや卒業研究では何度も何度も、足を運んでいます。幼児教育コースでは、こうした実践的な学びが年々増えています。それは学生が意欲的であることの証です。

この写真は「教職実践演習」という科目でかっこう幼稚園の笹山園長先生のスライド画面です。学生のみなさんが真剣に話を聞く姿が強く印象に残りました。

北翔大学ウインドオーケストラ

北翔大学では地域貢献として一般市民に対して「オンライン教養講座」というものを開講しています。その講座の一つとして、音楽コースで講座を開講しています。

北翔大学 応援ソング

https://watanabesta.amebaownd.com より

北翔大学TVCMソングとして書き下ろした、Watana Besta SOCIAL clubが贈るベスタ流応援歌!「Whipper」「ムチを打つ人」。道を選ぶ事は舗装された安全な道を行く事では無く、理想の自分へ向かう為に例えあぜ道でも突き進む事。仕事、勉強、スポーツ、挑戦、全身全霊日々闘う人への応援歌。作詞・作曲・アレンジもすべてをWatana Besta SOCIAL club自身が手掛ける。」

本 「保育の心もち2.0」秋田喜代美(ひかりのくに株式会社)

著者の秋田喜代美さんは、佐藤学氏と一緒に小学館の教育ビデオ「レッジョ・エミリア市の挑戦—子どもの輝く創造力を育てる」(2001年)の監修をされました。(このビデオはDVD「子どもたちの100の言葉」として再発売)

その秋田喜代美さんが、2009年に「保育の心もち」を刊行されましたが、それに続くのが「保育の心もち2.0」です。コロナ禍でのことも書かれています。

読みやすいのですが本質的に大切なことが書かれています。

幼児教の仕事につく学生にも小学校の先生を目指す学生にもおすすめの1冊です。

教育実習後に読むと、より理解が深まるでしょう。

(山崎正明)

12月12日(日)は北翔大学でオープンキャンパス

12月12日は北翔大学でオープンキャンパスを開催します。午前、午後の部を開催します。お好きな時間を選べます。

- 詳しくは → 【来学型】12月オープンキャンパスを開催します!

講義「教職実践演習」4年生

4年生の講義「教職実践演習」で、これからの日本の教育がどこに目指すのかを改めて取り上げました。その時に確認したのが中央教育審議会初等中等教育分科会の「令和の日本型教育」の構築を目指してです。教育実習を終えている学生ですから、実際に出会った子供の姿を思い浮かべて考えていました。4年生だからこそ見えてくることがあります。

文部科学省から、このことについて、詳しく説明さえれています。その一部を紹介します。詳しくは「令和の日本型教育」の構築を目指してを、読んでください。

講義「音楽科指導法Ⅱ」 日本の音楽を学ぶ〜教育学科 渡邉陸さん

「音楽科指導法Ⅱ」の講義で日本の和楽器の紹介として初等教育コース2年渡邉陸さんが生田流の筝を演奏をしました。5歳から箏を始め、現在は助教となり近々昇段試験を受験されます。独奏曲だけでなく合奏で音楽を表現することも箏の魅力との事でした。

演奏曲は、さくら、箱根八里変奏曲です。

(澤田悦子)

講義「音楽科指導法Ⅱ」 日本の音楽を学ぶ〜教育学科濱谷瑞希さんの演奏

音楽科指導法Ⅱでは日本の音楽や和楽器の学びとして初等教育コース3年濱谷瑞希さんに民謡と三味線の演奏をいただきました。民謡は、5歳から始められ、その年の大会、幼年の部(小学校4年生まで)で優勝し、その後、現在まで多くの大会で優勝されています。海外公演は、ロシア・エルミタージュ音楽交流祭、 フィリピン・セブ島国際交流音楽祭、外務省・在オーストリア日本国大使館後援 Japan Cultural Festival2019ウィーン国立歌劇場 に参加。民謡はご家族の影響で始められ、物心がつく前から、民謡が身近なものだったそうです。三味線は、あこがれていたそうですが、民謡に専念してほしいという師匠の意向で、習い始めたのは小学校5年生からとなったそうです。中学 3 年から去年までお休みしていたが、自粛期間で時間ができたため、稽古を再開し来年の大会出場に向けて準備されています。

(演奏曲)ソーラン節、三味線津軽じょんがら節

幼児教育コース2年生 教育実習のための導入実習

幼児教育コースでは教育実習は3年生の時に行います。そこで、2年生は毎年、第2大麻こども園の協力を得ながら、教育実習のための準備をするために「導入実習」というものを行っています。写真は2日目です。

近江園長先生は大学でも講義を担当していただいています。その近江先生が、学生たちが素晴らしいと何度も話してくださいました。話を真剣に聴くその眼差しがいいのです。また、保育の様子を記録する日誌も内容がしっかりしていて、子供のよさをしっかり見つける視点のよさがあるそうです。そして何より学ぼうと言う意欲に溢れているとのことでした。最後に「大学生に来てもらってよかったです」って話していただけました。ありがたいことです。

写真の掲載については第2大麻こども園の了解を得ています。

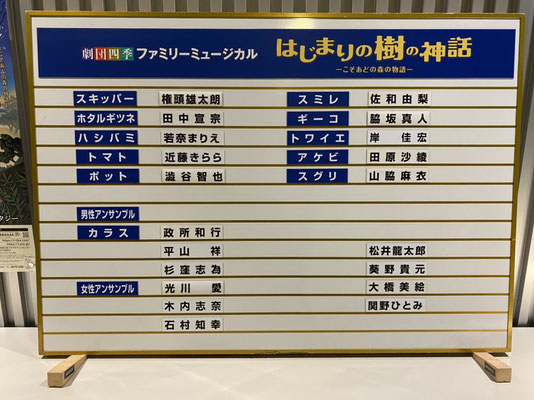

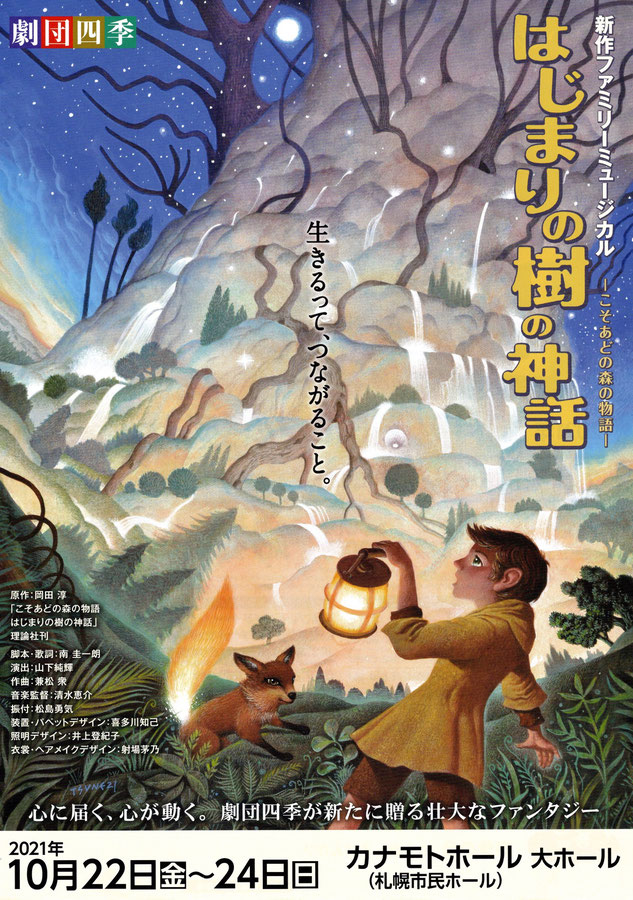

感性豊かな北翔大学の学生たち

2021年10月23日(土)は、幼児教育コースの2年次生に実施している芸術鑑賞会がありました。

劇団四季ファミリーミュージカル「はじまりの樹の神話」には、昨年度、コロナ禍でやむなく中止となり鑑賞できなかった3年次生も参加することができました。観客を圧倒する表現とメッセージ性の高いステージに涙し、割れんばかりの拍手を送る学生たちの姿を見て、この豊かな感性を大事に育てたいと改めて思いました。劇団四季の方々にも感染症対策を含め、大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。

2年次生から、この経験をこれからに生かしたいとの嬉しい感想が寄せられましたので、ご紹介します。

(伏見 千悦子)

◯葉柴萌音さん

歌やセリフ、音楽や舞台装置など、全てが豪華で迫力があり、とても感動しました。テレビや絵本などではなく、舞台という直接の場所で物語を見ると、自分自身もその世界に引き込まれるかのような気持ちになりました。ミュージカル全体を通して、生きるということの尊さ、命の繋がりの大切さというメッセージを歌や演技を通して感じることができました。一人一人の役者さんが、キャラクターの個性を細かな部分まで表現していて、見ていてとても面白かったです。

保育の中では、絵本を読んだり歌を歌ったりと様々な物語や音楽に触れることが多いと思います。そのため、保育者自身が様々な芸術に触れ、多くの経験を積むことで、子どもたちに伝えられることも増えていくと感じました。

◯久保杏奈さん

ダンスや歌声、いろいろな音源やシーンごとの演出などどの場面も迫力がすごくてとても感動しました。遠くからでもわかるぐらい表現力がとても豊かで歌声もすごい綺麗で物語の中にすぐに引きこまれました。出演者の方が上の方を見て演じているように見えて、席も上の方だったので龍から見た人間の姿はこんな感じなのかなと想像できるような場所にも感じてとても面白かったです。迫力ある演技の中でも、周りの人と支え合いながら生きることの大切さを伝えたいような物語の内容だったように感じました。また今とは違う時代と比べることで何気なく当たり前に過ごしている日々にも感謝の気持ちを忘れずに生活することが大事だと思いました。

自分はたくさんの周りの人に支えられながら生きていることを改めて実感できるような時間になりました。感謝の気持ちを忘れずに周りの人と支え合いながら自分らしく生きることの意識を大切にしながら生活を送っていきたいと思いました。

◯吉田好呉さん

高校生の時に芸術鑑賞会で劇団四季のリトルマーメイドを見ました。初めての劇団四季でとてもワクワクしながら見ていました。その頃の懐かしさをまた感じられました。

今回の内容はもともと知らないお話だったので展開が予想できず、終始ワクワクドキドキしながら見ていました。最初から歌とダンスの迫力がとても凄くて鳥肌が立っていました。歌の歌詞一つ一つにメッセージが込められていて、その言葉を聞いて感動していました。最後の方では感動して泣いていました。

「生きるって大切な誰かと一緒に笑いあうこと 生きるって大切な誰かと一緒に涙流すこと」

この曲が一番心に残って、帰りもYouTubeで調べて、ずっと繰り返し聞いていました。

私はこの歌詞を聞くと心が温かくなります。友達や家族と笑い合ったり、感動や涙を共有することは日常生活で普通にあることなので当たり前のように感じていました。今回のはじまりの樹の神話の話の中では生死についても触れている部分がありました。笑ったり泣いたりすることは「生きていく」ことに繋がる、生きている証。生きることは素晴らしいことなんだ。だからこそ支えてくれている家族や友達、先生方に感謝しながら将来に向けて歩んでいきたいと思いました。

歌の力、影響力は凄いと感じました。

森の中を歩くシーンでは、周りの木を動かして本当に歩いているかのように忠実に再現したり、一つ一つの小道具やセットの工夫なども見られて、遠くから見てても細かく作られていることが伝ってきました。

全部がうまく言葉に表せられないくらい本当にすごかったです。とても感動しました。

細かい工夫や歌の意味などを感じられるそんな舞台でした。

私は保育でもこれらを活かして行っていきたいです。

◯鈴木真央さん

劇団四季はじまりの樹の神話を鑑賞して、一体感がとてもすごいと思いました。

どのくらいの日々、どのくらいの時間を練習してあんな素晴らしい舞台を作り上げているのだろうと考えてしまいました。

それと歌にも凄く迫力があり、一人一人が精一杯に歌っていて歌詞一つ一つのフレーズが心に届きました。

「生きること」とはどんなことということを考えられる良い機会となりました。

「生きることは大切な誰かと一緒に笑い合うこと、涙を流すこと」という歌詞のフレーズが頭から離れませんでした。

これからも、大切な人は当たり前な存在ではないと心におもいながら一日一日を大切にしていきたいと思いました。

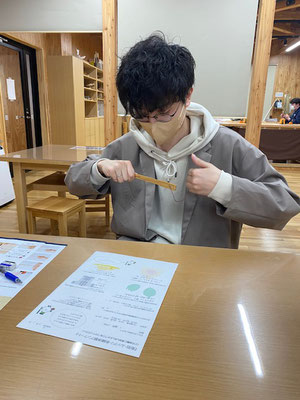

特別支援学校での教育実習に向けて

この写真は、初等教育コースの3年生が4年生のときに行う特別支援学校での教育実習に向けて準備をしているところです。

「特別支援教育実習事前指導」という講義があり、その講義の中で、教育実習での授業を想定して「模擬授業」をします。そのために必要な教材をつくっています。

この教室は学生が自由に使えるようになっています。それができるのは学生の意識が高いからです。

真剣に準備している姿は素晴らしいです。これからが楽しみになってきます。

素晴らしい時間〜幼稚園教育実習報告会

幼稚園の「教育実習報告会」がありました。コロナ禍での準備で難しさがあった教育実習ではありましたが、3年生の発表の様子から本当にたくさんのことを学んできているのだと実感させられました。

また来年教育実習に行く後輩へのメッセージも自分の失敗談をまとめながら、あるいは、ポイントをしぼってというように、それぞれが誠実に心から後輩に伝えようとしていました。 2年生と3年生が同じ空間で90分以上話を真剣に聞き続けていました。その眼差しから、幼児教育コースの学生たちの素晴らしさを感じました。

(教育実習報告会の2年生の感想)

◯今日は第2大麻こども園での導入実習があったため、自分の動きと先輩の話を比較しながら聞くことが出来ました。子どもたちに対する関わり方や自分の動きへの改善点が沢山あったため悔しい気持ちになってしまいましたが、先輩方が仰っていたように「失敗」から学ぶことが多く前向きに捉えることが出来ました。悔しさや失敗に対する不安は必ず感じるものですが、どれだけ自分でポジティブな気持ちに変換できるかが大切になってくるのだと思いました。

また、園によって方針や保育内容は多様だと感じました。どこの園で実習をしても、方針に添いながら自分を活かせられるような活動を心掛けたいです。不安から肩の力が入ってしまったり、明るさが半減されてしまいがちになりますが、どんな状況下においても笑顔で柔軟に対応が出来るよう実習に取り組みたいと思います。

◯今回色々な先輩の実習報告を聞いて、実習園を選ぶため、また、これからの実習や子どもと関わるうえでとても学びになりました。保育のことでは、導入の大切さや、絵本や手遊び、ピアノはレパートリーが多いほうが良いこと、年齢や月齢・クラス編成に応じて指導案の内容をよく考えることなどを学びました。子どもの発達段階に合わせて興味関心を引き出し、楽しみながら活動に参加できるようにすることが大事なのだと何度も思いました。子どもがたくさん助けてくれたという報告もあり、子どもたちの優しさも感じました。また、姿勢としては、積極的に笑顔でいること、わからないことは先生に聞くことなどを学びました。今から講義で知識を身につけ、ピアノや手遊びなどをたくさん覚えたり、指導案や日誌の書き方を練習したり、保育のバイトや導入実習で積極的に子どもと関わったりして、実習本番に充実した時間を送れるようにしたいです。

◯先輩の話を聞いて、教育実習の手引きやネットなどで調べるだけではわからないことを教わったり、実習先を選ぶ上で参考になることなどを学ぶことができました。不安なことや上手くできないことがあっても、まずは笑顔でしっかりと挨拶をし、自分から積極的に質問をすることで、信頼関係を築くことができるのだと思いました。多くの先輩の話から、実習が近くなってから準備をするのではなく、手遊びやピアノなど今から地道に練習を重ねることで、より良い実習にすることができるのかなと感じました。導入や声かけの大切さと難しさ、月齢や一人一人の発達段階に応じた活動、子どもが主体的に活動できるような流れなど、実習を実際に経験されたからこそ分かることを直接聞くことができ、自分に足りていないものやこれから頑張るべきことを考えるきっかけになりました。たくさんメモを取ることもできたので、これから様々な面で生かしていきたいと思います。

幼児教育コース 施設実習

幼児教育コースの保育実習Ⅲ(施設)の巡回指導でのひとコマです。広い公園が隣接する八軒児童会館の敷地内には、職員の方と子どもたちが育てた野菜が実っていました。

造形表現が得意な実習生が作った壁面装飾と、学生からのメッセージを紹介します。

(伏見 千悦子)

4年次生 脇田ひより

私は、児童会館で実習をしました。小学生や、子育てサロンで保護者がいる状況での乳幼児との関わりなど、初めてのことばかりで戸惑うことが多かったのですが、職員の方が親切に教えてくださり、子ども同士のトラブルの対応、保護者の方との関わり方など様々なことを学ぶことができました。

ハロウィンの装飾を任せていただいたので、おばけやカボチャなどわかりやすく作るよう心がけました。

今回の実習で、日々の子どもの成長の姿を見ることができ、改めて子どもと関わる仕事の素晴らしさを実感し、保育者になりたいと強く思うことができました。

幼児教育コース 4年生の卒業研究 感性を育てる音楽表現遊び

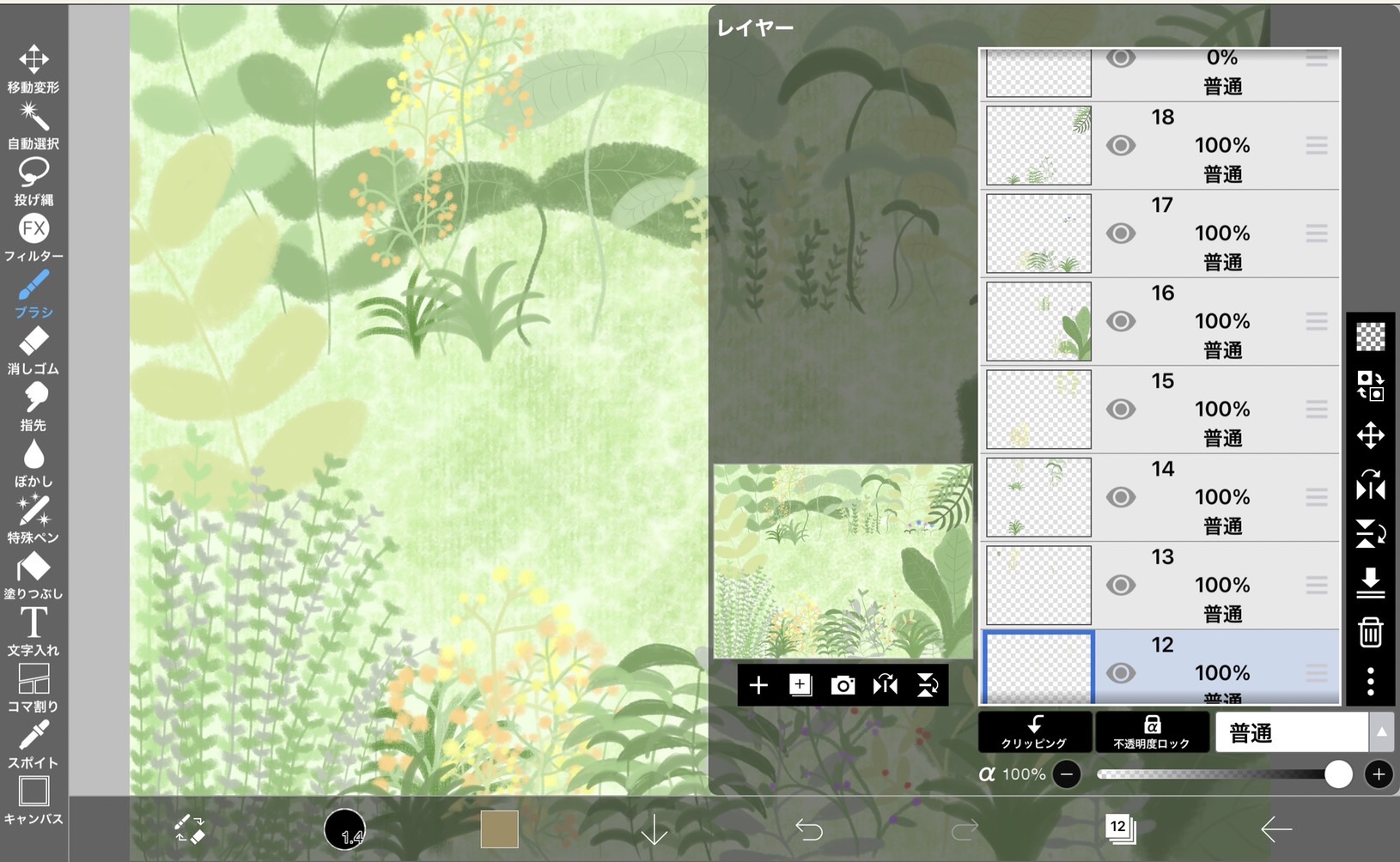

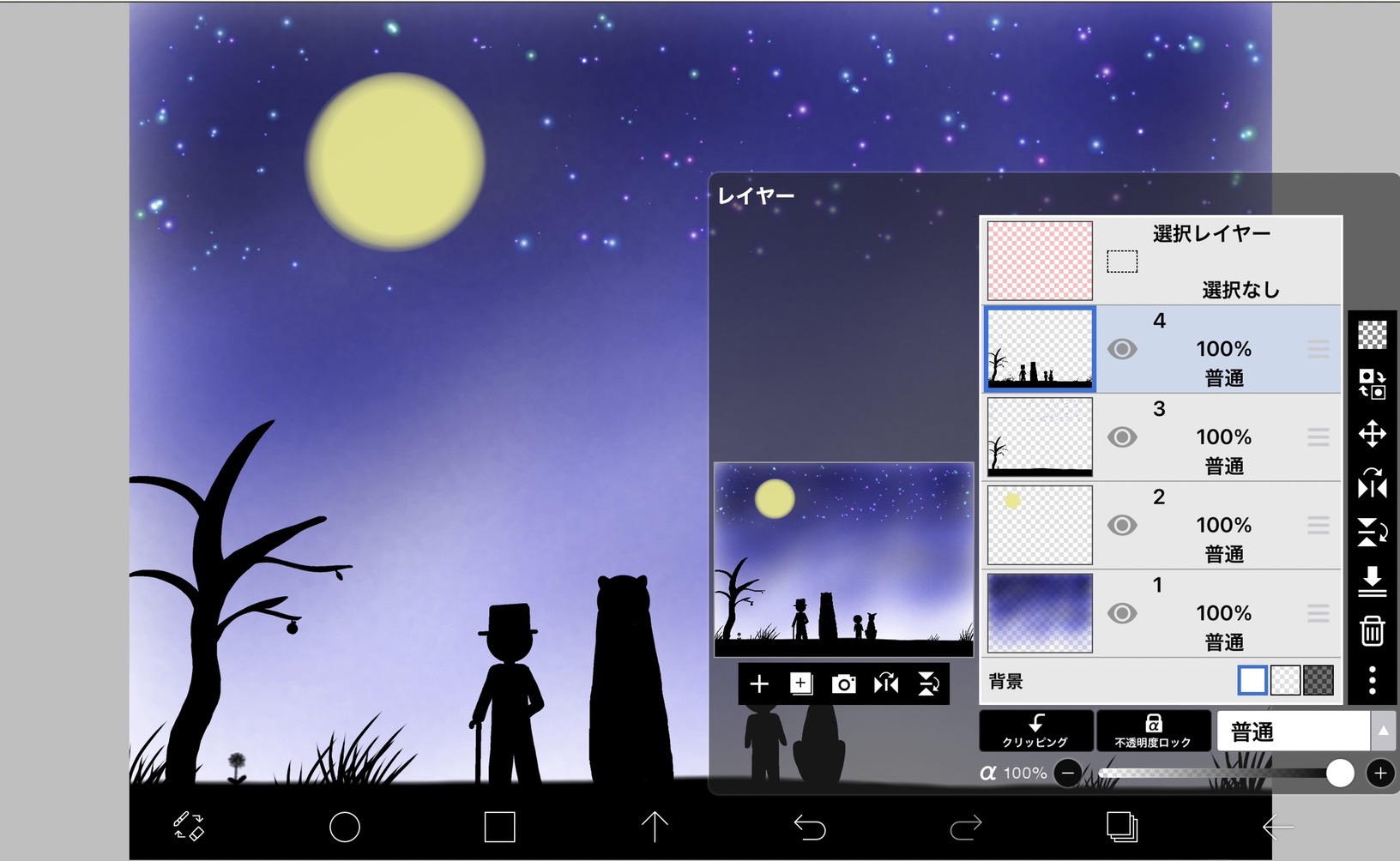

教育学科幼児教育コースの卒業研究の中で絵本制作に取り組んでいる加藤さん、そのイラストレーションのあまりの素晴らしさに驚きました。初めてみた森の絵は、どこかのイラストレーターの絵を取り入れたと思っていたのです。(失礼!)

タブレットも無料のアプリでレイヤーなどの機能も駆使しながら、取り組んでいます。でも大切なのはなぜ、この研究に取り組んだかというねらいですが、そのねらいも明確です。

(山崎正明)

そこで、加藤さんの取り組みを聞かせてもらうことにしました。

卒業研究について

教育学科四年生 加藤純穂

「感性を育てる音楽表現遊び

〜音楽と感性との繋がり〜」

(研究テーマの設定理由)

実習やゼミナール活動で園見学に行った際に、子どもたちは明るく元気よく、表現の仕方や発想力など、感性がとても豊かに感じました。

また、子どもの遊びが展開しやすい環境の構成や子どもの思いが実現できるような保育者の援助が行われていました。このことから感性を育てることはとても大切だということを学び、私の得意な音楽と絵を描くことを活かした卒業論文に取り組むことを決めました。

(絵本について)

子どもたちが興味を持ちそうな「冒険」をテーマにしています。また、子どもが親しみを持ちやすい柔らかいタッチで描いたり、動物を登場させたりしています。子どもが気づく喜びを感じるような仕掛けも取り入れています。ストーリと絵の製作が完成したら効果音をつけ、導入ではピアノのメドレーを弾く予定です。全てが完成したら発表する予定でいます。

(物語の内容)

冒険の絵本が大好きな少年が夢の中で絵本の中に登場するカンガールに出会い、一緒に冒険をする内容です。

幼児教育コース 芸術鑑賞

幼児教育コースでは、より良い保育者になるために感性を磨くために、総合芸術ともいえるミュージカルに触れています。今年は2年生の他、昨年コロナ禍で鑑賞できなかった3年生も。

小学校の教育実習報告会

【杉浦ゼミ・専門演習Ⅱ「教育実習報告会」】

杉浦ゼミでは、今年度4名の学生が小学校での教育実習を行いました。

他2名の学生は編入学生で来年度に小学校での教育実習を行う予定です。

4週間の教育実習を行った4名の学生から、それぞれの教育実習での様子(授業や子どもの様子、小学校全般のこと)を話し、また気になったことなどを質問し合いながら、「教育実習報告会」を行いました。

大学での実践的な学びを生かした教育実習を通して、教育に対する見方や考え方がさらに深まり、大きく成長した学生の姿を見ることができました。

学校現場の先生方の温かいご指導に大変感謝申し上げます。

今後は、大学での学びを通して、学校現場で即戦力となる教員としての資質・能力を育むことができるよう、学生同士が切磋琢磨し、努力していきたいと考えています。

(杉浦 勉)

准学校心理士になりませんか?

北翔大学では「准学校心理士」の資格がとれます!今年も初等教育コースの学生が3名合格しています。北翔大学の窓口は三浦先生です。来年の受験したい人は、ポスターの資格申請を満たしているかを確認してください。なお、「学校」となっていますいが、幼児教育コースの学生も取得可能です。

来年の教育実習に向けて

教育実習は3年生で行います。教育実習ではこれまでの学びの成果を存分に発揮させてくれることでしょう。なお「教育実習」に向けての特別の講義もあります。それが、「教育実習事前指導」と言う講義です。それぞれコース別に講義を持ちます。

写真は幼児教育コースの様子ですが、幼稚園・子ども園などで日常的に取り組まれていることも取り入れながら実践的な学びが生まれるようにしています。学生たちはとても意欲的です。これからの伸びが楽しみです。

上の写真は「手遊び歌」をしているところです。写真右の手前の男子学生は先生役です。初めての曲でしたが、大学教員の様子を見ながら、一所懸命やっています。素晴らしいのは、教員の方を見ながらも、先生役としてクラス全体の様子を見ようとしてやっていることです。写真を見ると、膝をまげていることがわかります。これは、体全体を使ってリズムを取ろうとしているからです。また、参加している学生の視線を見てください。本気であることが伝わってきます。素晴らしいことです。ここに書いた記事のように、人の動作、仕草、表情、視線からも様々なことを読み取ることができるようになってきます。子どもの行為とその意味を読み取る力も先生になるにあたって身につけたい大切な力の一つです。

幼稚園実習を終えて

幼児教育コース3年 小澤 可歩

私は滝川幼稚園で3週間実習をさせていただきました。今回の実習を通して沢山のことを学ぶことが出来ました。

初めの1週間の見学実習では、年少・年中・年長に入らせていただき、年齢に応じた保育者の関わり方を比較しながら学びました。子どもたちがどの程度自分で出来るのかがわからずつい手伝いすぎてしまうことがあり、実習指導の先生に「自分でできるのでやらせてください」と見守るよう教えていただきました。援助が必要な子どもももちろんいるのですが、基本的には子どもたちが自分でやる、出来ないことは子ども同士で助け合う、子どもたちが成長できるような言葉がけや関わりが大切だと言うことを学びました。

2週間目からは年長クラスに入らせていただき、部分実習と完全実習をさせていただきました。普段の生活で子どもたちは話を聞く場面では集中出来たり、次の活動に向けた準備や片付けなどもスムーズに行えたりしている印象でした。しかし、実際に自分が先生となって子どもたちに話をしたりする時にはなかなか集中させたり静かな場面を作るのがとても難しく感じました。そのとき、「活動と活動の間の時間に少しでも子どもが飽きてだれてしまう時間を無くすことができれば、子どもはその後も集中することが出来るよ」と先生からアドバイスをいただき、完全実習ではそれを意識して行うことができました。反省としては、教材選びが不十分で朝の製作で作ったおもちゃでうまく遊べなかったことがあり、改めて事前に準備したり、もしこれが駄目だったりしたらこうしようというような案を用意しておくことがとても大事だと思いました。

今回の実習を通して、先生の言葉がけや子どもへの関わりを見て良いところを吸収できてとても勉強になりました。また、絵本の読み聞かせや手遊びなどは、ちょっとした時間に行うことで子どもは喜んで取り組み、子どもとの距離を縮められると思いました。実習は大変だったり試行錯誤の毎日だったりしたけれど、子どもと遊ぶことがなにより楽しくてとても充実した3週間を過ごすことができました。学んだことをこれからに活かしていけるようもっと勉強して良い保育者になれるよう頑張りたいです。

内容、写真の撮影と掲載については、滝川幼稚園 副園長 種田 貴志子先生から承諾いただいております。

工藤 ゆかり

《活躍する卒業生》先生方や子どもたちから助けられて

幼児教育コースの伏見先生が学生と一緒に「新さっぽろ幼稚園」に研修に行くと、幼稚園教諭3年目の山岸みなみさんが迎えてくれました。園長先生からは、子ども一人一人の思いをとっても大切にしてくれる先生です、って絶賛していただいています。ありがたいことです。

山岸さんに大学生のみなさんに向けてメッセージをいただきました。

「幼稚園教諭3年目になりました。初めはわからないことだらけで悩むこともありましたが、そんな時には先輩の先生方だけでなく、子どもたちも助けてくれました。この仕事はもちろん大変なことも多いですが、子どもと一緒になってはしゃいだり笑ったりできて、他の仕事では味わうことのない楽しさややりがいがあると思います。コロナ禍で人との関わりが減ってしまったり大学が遠隔講義になったりなど、大変だと思いますが夢に向かって頑張ってください!」

山岸さんが担任をしているクラスで、とても素敵なことが起こっています。山崎のブログに書きました。

3 年生 教育実習準備中

「実習期間の15日間毎日付け替えて子どもたちとの話題の1つになればいいなという願いを込めて15匹分作成しました。」

素晴らしい1年生たち〜幼児教育コース

入学してすぐに遠隔授業になってしまった1年生は大変なことが多いはずです。

そんな中ですので、特別の講義を設定しました。次のような呼びかけをして、1年生同士がオンラインで幼児教育や自分のことを話す機会をつくり、互いを理解していく場をつくるようにしました。

「1年生のみなさんには自分のことを紹介しつつ幼児教育に関わることへの夢を語っていただきたいと思います。なぜ、幼児教育を目指すことにしたのか、これまでの講義で印象に残ったこと、大学ではこんなことを学びたい、あるいはこんな保育士、先生になってみたいとか幼児教育に関わることであれば何でもかまいません。

様々な考え方に触れながら、みなさん、一人一人が改めて幼児教育について考える機会になればと考えて企画しました。」

1年生のみなさんの発表の素晴らしかったこと!より良いものを生み出していこうとする真摯な姿に心動かされました。幼児教育コースの教員全員で、発表会が終わった後も、学生がいかに素晴らしかったかについて話し、これからのことを語りあいました。そしてこのコロナ禍においても、前向きに学ぼうとしている北翔大学の学生たちを誇りに思います。私たちも教員ももっともっとよよい大学教育をしていきます。

保護者のみなさん、高校の先生方にお見せしたかったほどです。しっかり夢を持って学んでいます。

幼児教育コース 岡・工藤・澤田・伏見・山崎

(写真は2019年の野外研修の様子です。昨年は中止でしたが、後期に企画している研修が予定通りできますように!)

コロナ禍であっても学びを深める大学生

現在、北翔大学は遠隔授業を基本としながらも、必要に応じて対面と遠隔を組み合わせたハイブリッドタイプの講義なども展開しています。写真は「図画工作指導法Ⅱ」での学生のみなさんの「模擬授業」の様子です。「図工」という教科では答えが一つだけではありません。子どもが表現の中で感じたり、考えたりしたことを踏まえながら、子どもと関わろうとしていましたが、学生のみなさんは確実に力をつけていると感じました。他の講義でも学んだ成果を繋げながら、学びを深めています。教育実習を前に「不安です」と言いながら、より良い授業ができるように努力している姿を見てきっと素敵な先生になるなと思いました。コロナ禍で学びにくい状況の中、素晴らしいです。

講義は、遠隔で受けている学生にはオンライン配信。実際にそちらに行って講義を受けてみたいという、意欲的な発言がとび出します。

幼児教育コース3・4年生合同ゼミ(工藤ゼミ)

「保育ドキュメンテーションづくりに挑戦」

保育現場では、子どもの育ちの記録を保育者間で、保護者と、そして子どもと共有するためのツールとして、ドキュメンテーションを作成し、活用している園が近年増えてきています。

そこで、間もなく幼稚園に教育実習に行く3年生、保育所に保育実習に行く4年生がそれぞれのゼミ活動で、ドキュメンテーションづくりに挑戦しました。

まずは、子どもになったつもりで遊び込みました。

そして、遊んでいる中で面白いと思った場面、考えた場面、苦労した場面、達成感を感じた場面など、写真に撮っておきました。

最後に、その写真を見ながら遊びを振り返り、ドキュメンテーションを作成しました。

それぞれが作成したドキュメンテーションを基に、子どもにとって遊びとはどのようなものなのか、その遊びの中で子どもの中に何が育っているのかなどについて考えました。

この視点をもって実習に取り組み、保育者になるための充実した学びをしてくることを期待しています。

教育学科 工藤 ゆかり

《活躍する卒業生》保育教諭3年目で研修会を企画・開催

北翔大学を卒業生、保育教諭3年目(あいおいこども園)の羽賀裕希さんが、 ZOOMによる園の自主公開研修を開催しました。園内にとどまらず学生を含め一般の保育教諭なども参加したものです。もちろん北翔l大学の学生も参加しました。

その発表内容は卒業研究をベースとしており、非常に充実していました。何より、目の前の子供たちの姿からその良さや素晴らしさを見つけ、伸ばそうとする力に驚かされました。そこで、羽賀さんに、学生や高校生に向けて、一言書いていただくことにしました。

*以下に研修会の時のプレゼンを紹介します。

(幼児教育コース山崎正明)

《以下は羽賀裕希さんからのメッセージ》

僕は現在保育教諭として働いて今年で3年目になります。学生の頃の卒業研究では「造形活動における子どもの資質・能力に関する考察」という論文を書きました。

論文を書いているときは、参考文献となる書籍や論文を調べたり、実際に園に行って造形活動を実践し、それについて子どもの活動や造形活動について考察を行う日々でした。

今だから気づけることですが、まとまった時間の中で研究を行えることは学生ならではのことだと思います。

研究で考えたことや学んだことは現場で保育する上でも活きており、むしろその研究の成果である理論が保育実践や子どもとの関わりの根拠にもなっています。また、理論が現場での経験を踏まえてより深まっていることも実感しています。

現在卒業研究に取り組んでいる皆さん、またこれから研究に取り組む皆さん、初めてのことで不安や大変さを感じることもあると思いますが、自分で考え、選んだ研究は必ずこれからの自分の力になりますよ。応援しています。

《活躍する卒業生》就労支援事業所で活躍

以前このサイトで紹介させていただいた濱野真悟さんの新たな取り組みを紹介します。

濱野さんの就労支援事業所と連携しているせせらぎファームが収穫した葡萄でワインを作りました。ラベルのデザインも濱野さんです。