Watana Besta SOCIAL club「Whipper」北翔大学の応援ソング

ライセンス:標準の YouTube ライセンス

https://watanabesta.amebaownd.comより

「北翔大学TVCMソングとして書き下ろした、Watana Besta SOCIAL clubが贈るベスタ流応援歌!「Whipper」=「ムチを打つ人」。道を選ぶ事は舗装された安全な道を行く事では無く、理想の自分へ向かう為に例えあぜ道でも突き進む事。仕事、勉強、スポーツ、挑戦、全身全霊日々闘う人への応援歌。作詞・作曲・アレンジもすべてをWatana Besta SOCIAL club自身が手掛ける。」

この記事の初掲載は2017年8月です。

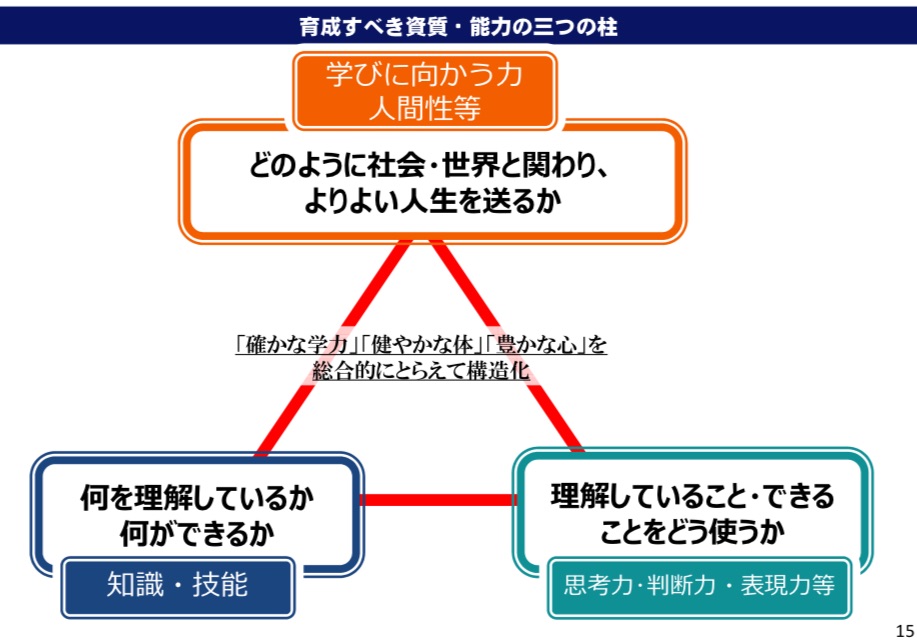

先生のための必読資料

文部科学省が学習指導要領について「中央説明会」と言うものを開催しています。その時の説明会資料が文部科学省のwebサイトでPDFで公開されています。もちろん、ダウンロードも可能。先生を目指す学生の皆さんにとっては必読の内容です。なお、以下に、その一部を紹介してしておきます。

幼児教育コース ゼミ活動で北見の幼稚園に

造形活動を中心にしている山崎ゼミでは、北見北光幼稚園に、いってきました。

山崎研究室で進めている「キミのアトリエ」を幼稚園で展開するというものです。

北光幼稚園の吉田耕一郎園長は北翔大学の講師でもあります。講義に魅力を感じた学生がぜひ北見にいってみたいということからはじまりました。

(写真の掲載については北見北光幼稚園様の了解を得ています)

上の写真は「キミのアトリエ」の様子。年長さんを対象に。あっという間の時間でした。日常の自由遊びの中でも探究心が育っているのでしょう。こうした活動も積極的にどんどん取り組んでいました。さすがです。

下の写真は、外遊びの様子。今年できた庭ですが、遊びこんだ痕跡がたくさんあります。

《関連サイト》

⭐︎幼児の日常的な活動で見せるその行為の意味を発見する楽しさ

(山崎正明)

今回は「北見北光幼稚園」の他にレッジョエミリアの教育方法をとりいれている「北見幼稚園」さんに伺い、どのような取り組みをしてるか学んできました。

小林牧生園長先生からはプロジェクト活動などにつてもレクチャいただき、ありがたいことでした。

ゼミ研修〜学会で研究発表

10/27〜29の日程で、学会参加を第一目的にゼミ研修に出かけました。教育へのICT活用を考える「PCカンファレンス北海道2017(10/28、29、於

室蘭工業大学)」に参加するとともに、ゼミ生が研究発表をしてきました。学会の企画には小学校でのプログラミング教育導入に関するワークショップなど魅力的な学びがあり、3,4年生ともに有益な時間となりました。

4年生は特別支援学校での教育実習終了翌日にもかかわらず、学会に駆けつけました。

3年生は前期に取り組んだ情報モラルに関する考察をさらに深めて、学会発表にのぞみました。8月末から9月中旬にかけて小学校での教育実習もありましたが、原稿執筆や発表準備と果敢に挑みました。

タイトルは「初等教育における情報教育と教師に必要な資質・能力-教職課程履修学生の視点から-」です。

発表当日は、4年生の熱い熱い応援を受けて、心強かった様子です。

3年生は、現地に着いてからも、夜を徹して発表の仕上げに余念なく、見事な集中力と団結力を発揮していました。

本研修初日に「博物館等の学校教育への活用」という視点で企画した登別マリンパークニクスにおける「学び」が功を奏したのでしょうか…。研修を通して、相互理解が深まったようです。

ゼミでは、広い視野と柔軟な思考力、問題解決力を身につけることを目指しています。

これからもアクティブな学びを模索していきます。

(ゼミ担当:小杉直美)

音楽コース4年、伊藤泰敬さん恵庭南高校吹奏楽部定期演奏会にゲスト出演

第5回を迎えた「恵庭高校吹奏楽部定期演奏会」(恵庭市民会館第ホール)にゲストソリストとして本学4年の伊藤くんが出演しました。

J.カーナウ作曲のコンチェルトを高校生と共に共演。滅多に聞くことができないチューバの独奏を多くのお客さんに楽しんでもらいました。

(音楽コース 千葉圭説 准教授)

講義「小学校教育研究3」

おかげさまで北翔大学の教員採用試験の合格率は年々伸びており、「教育の北翔」と言われるようになりました。

学科教員も学生も一体となって努力しているからこそとだと思っています。

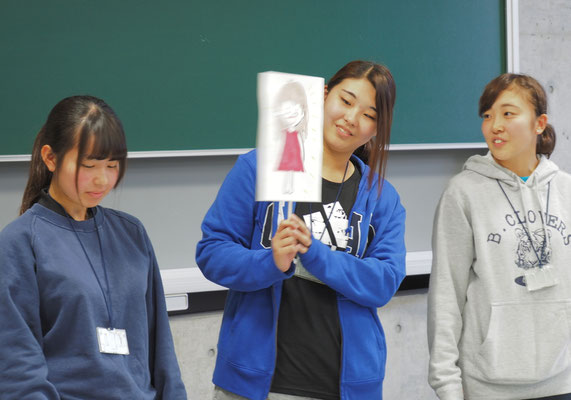

写真は「小学校教育研究3」という講義の様子です。

現代の様々な教育課題に、どう取り組むかをテーマに討論しながら学びを深めています。

この写真は学んだことをまとめている場面です。

こうした経験が将来い生きて働く力となります。

北翔大学 保健センター

学生の皆さんがお世話になっている「保健センター」手書きのお知らせのように「あたたかい」存在です。

図工美術の日〜大学生が図工美術の時間に対して考えたこと

11月1日から1週間は「図工美術の日」です。公式なものではありませんが、教育学科の山崎正明が提唱しているものです。主旨は以下の通り。

「図工美術の日」とは、

よりよい図工・美術教育の在り方考えると同時に、その価値を多くの方に伝える日です。そして私たちはよりよい授業を目指します。それは子どもの幸せのためです。この日が、子どもにとっても楽しみな日にしたいと願っています。

そこで今回は、北翔大学1年生が、これまでの受けてきた講義を踏まえながら視聴した「トントンギコギコの図工の時間」の感想を紹介さえていただくことにしました。

先生の卵たちの声を 多くの人に知ってほしいと考えました。今年の3月までは高校生でしたが、子供へのあたたかい眼差しが感じられます。普段の講義の感想で、特別に書いたものではありませんが、大学生も様々なことを学び取っています。なお、全文の紹介ではなく、一部です。

◯自分で思っていることを素直に表現できるということを、子供の時に伸ばしておくべきことだと考えます。何も作品だけが表現力ではありません。作品を作っているときに笑顔になったり、切ったときに出る音でリズムを取ったり、色塗るときに体を動かしたりなどその過程の中でも子供の良いところをたくさん見つけられます。だからこそ絵がうまい、下手で評価するのは私は間違っていると思います。大事なのは作品を作り終わった最後だけではなく、何を作りたいか考え、行動すると言うすべての流れだと考えるからです。

◯この映画を見て印象に残っているのは子供たちの事項に対する真剣な表情です。一人一人作るものは違っていたけど、それぞれがそれぞれに表現することを楽しめているように感じました。この図工の時間は自然に触れることを大切にしていると感じるし、向き合って友達の作品に触れたり、助け合える環境があり、自己の技術だけではなく、心(感性)も育つ授業なのではないかと思いました。

◯終始笑顔でみんな楽しそうだった。子供の想像の能力は楽しむと言うことが関係しているのではないか。楽しいからこそ想像が膨らみ楽しいし、楽しいから真剣に考える、そうではないのだろうか。先生が「見つけながら作っていく」と言っていたが興味関心楽しさがあればやるのでは。

◯「見つけながら作っていく」すごく良い言葉だと思う。図工だけではない。悲しいとき、悔しい時、嬉しいとき、どれもその中から何かを見つけて自分を作らないとダメなのかもしれない。

◯私は美術や図工に苦手意識があって、困ったらすぐ先生に聞きに行って、やってもらったりしていました。ですが今思うと先生に頼りすぎていたと思います。やりたいことが決まっていて、でもそれができない時は頼ってもいいと思いますが、私は発想さえも頼っていた気がします。自分だけの作品で先生の作品ではないので、私は先生になったらその子らしさ、その子の思いを大事にして、やり方のアドバイスはしますが、子供の作品が先生の先にならないようにしたいです。苦手意識があって発想の段階から困っている子がいたら私の意見を言うのではなく、私がその子の引き出しをあけるようにしたいです。

◯階段や外に展示することでクラス内だけではなく他のクラスの子供も「やってみたい」と思わせる効果があると思いました。私が教師になったら、小学生にしかできないのびのびと自分を表現することができ、個性を最大限に生かすことができるような授業を作りたいです。

◯タワーやトラックに小さい人間を作って置いているのを見て、自分がしてみたかったり、自分の分身なのかもしれないと思った。

◯内野先生の授業では、自分で使いたいもの集めてくること、試行錯誤すること、一生懸命向き合うこと、助け合う事と、どれも生きるためには必要なことを自然と身につけてことのできる授業だと思いました。「生きる力」とはこのように身に付いていくのだと、感激しました。

◯先生の指導によって子供の力がこんなにも伸びるのは凄いと思いました。私には子供が喜ぶ授業するのは難しいなぁとも感じましたが、参考にできる場面もたくさんあったので応用していきたいです。

◯自分の好きなこと、やりたいことを思いっきりする時間が小学校生活の中で宝物のようなものだったのはないかと感じ、改めて図工を通して自分を表現し、発見することが大切だと思いました。作品を作ることを通して自然とやっていた「想像する」という力を図工の中で身に付けることができるんだということを学んだので、子供たちが想像する、考えるということを大切にした授業づくりをしていきたいと思います。

◯図工の技術向上はもちろんだが図工的思考も一緒に成功して成長しているような気がした。

◯私も子供を笑顔にする授業ができるようになりたいと思った。

◯教師が成果を示すわけではなく、子供たちに模索してもらって答えにたどり着く方がためになると感じた。

◯映像に見入ってしまい子供たちがどのようなことを考えて、作品作りに取り組んでいるかが気になることが多々ありました。

◯卒業制作になると寂しそうな顔がちらほら見えてきて、やっぱり子供たちは正直なんだと思いました。子供たちの作品ひとつひとつにはたくさんの気持ちが入っているんだと心が温かくなりました。

◯子供たちの真剣な熱い先は大人と変わらない大人以上の魅力がありました。出てきた子供たち全員が輝いていて図工の時間は一人ひとりにとって大切な時間であり私もその時間を提供できる大人になりたいと強く感じました。

◯よく親が「家の子じゃ無理」と言ったりするが、それは本当に良くない発言だなぁと思いました。どんな先生になりたいのかどんな親になりたいのかっていうのが、このビデオ見て深く考えさせられました。

《講義を行なっている山崎の感想》

これまでの講義の中でも、北翔大学の学生たちは 幼児や小学生、中学生の造形表現や図工美術の時間の見せる姿を、真剣にあたたかく見てくれました。子供達の姿に思わず涙が出てきたという学生いたり、講義の後に感想を聞かせてくれる学生がいたり…。そして「講義」の「振り返り」に書かれた言葉に、未来を感じます。そこには、子供のために何をすべきかどのような先生になりたいかを真摯に考えている教師の卵がたくさんいることを実感できるからです。

《関連サイト》

音楽コース1年生のボランティア活動

教育学科音楽コース1年の板倉貴徳さんのボランティア活動の紹介をします。

板倉さんのメッセージを読んでください。

「12月17日(日)19時開演、札幌市教育文化会館大ホール「チャリテー 子どもミュージカル 三つの森」がチルドレン・レスキュー・ミッションの主催で開かれます。

「チルドレン・レスキュー・ミッション」は、行き場のない子どもや親から虐待を受けている子どもたちを児童相談所等より引き取り育てている働きをしています。

ぜひ、多くの方にこの活動を知っていただき、このような子どもたちに救いの手を差し伸べてほしいと、このミュージカルを上演して今年で30回目を迎えています。」

板倉さんもこの働きに協力したいと、日々、チケットの売り上げ向上に頑張っています。」

(鈴木しおり)

以上、よろしくお願いいたします。

鈴木しおり

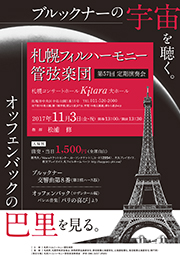

活躍する卒業生〜市民のみなさまに、音楽を楽しんでいただく機会を提供できるよう貢献したい

音楽コース7期生の岡嶋修平さんの言葉を紹介します。(鈴木しおり)

「大学卒業後、倉庫業の仕事をしながら音楽活動を続けていました。「音楽に関わる仕事がしたい」という思いは変わらず、昨年7月に中島公園にある「札幌コンサートホールKitara」の職員として働き始めました。

自然に囲まれた環境と高い音響設計から「世界一の音楽ホール」と高い評価を得ているKitaraは、年間を通して国内はもちろん海外からもアーティストを迎え、コンサートを実施しています。さらには地域、大学との連携事業などでのコンサートも多く、地域や人とのつながりが大きく感じられる仕事です。

今年の7月4日にKitaraは開館20周年を迎えました。市民のみなさまに、音楽を楽しんでいただく機会をもっと提供できるように、ホール職員として貢献していきたいと考えております。」

ゼミで学んだ作曲は、卒業してからも続けていました。さすがにこのスキルを使う出番はないと思っていましたが、ソフトを使ってCDの編集をする作業もあり、今の仕事に役立っています。

力を入れてやってきた事は必ず役に立つし、報われるものだと感じました。

岡嶋修平

《学生Report》「おもしろ算数教室」について

三浦ゼミのゼミ長 松田亮太郎くんが「おもしろ算数教室」について書いてくれました。

「三浦ゼミでは、10月上旬から11月中旬にかけて毎週土曜日に主に江別市内の小学校の子どもを学校に招待し、90分(45分×2)の算数教室を行っています。私は、そのゼミ活動を2年生の頃に見学に行き大きな魅力を感じて三浦ゼミへの希望を出しました。

内容としては、学生が主体となって授業、設営、運営、保護者への対応をしています。もちろん授業の内容もゼミの学生が決めています。2年間の活動を通して感じるのは、まず教員を目指す学生として教育実習以外の機会で実際の子どもを相手に授業ができる喜びと、子どもを想定した模擬授業では得られない気付きがあることです。おもしろ算数教室の目的としては、算数嫌いの子どもが多い現状に対し「算数って面白い」「計算するだけが算数の面白さではない」と気付いてもらうための活動です。なので、学校で行う教科書に出てくるような内容の授業だけではなく、数字を使ったカードゲームや最短何回で完成させることができるかを考えるパズルといった学校とは少し違った視点の授業も展開しています。

私も来年の3月には卒業してしまいますが、昨年教員採用試験に合格し現場で活躍する先輩が算数教室のメンバーとして参加するなどの動きも見え始めています。勉強が嫌いな子どもの興味を授業に向かせることや、オリジナルの単元を0から考え実際に子ども達に授業を受けてもらうなど貴重な経験をしたことで、指導力や子どもを理解する力が養われたと思います。来年から現場に出ることになりますが、この2年間の経験を活かし現場で活躍したいと考えています。そして、現場で学んだものを来年頑張るメンバーに受け継いでいきたいです。興味がある方は是非、見学を。三浦ゼミ室で待っています。」

北翔大学 教育文化学部 教育学科4年

三浦ゼミナール長 松田亮太郎

羽幌高校で出張講義 テーマ「職業としての教員」

10月13日羽幌高校で出張講義を行って来ました。

職業としての「教員」というテーマで 1,2年生15名とした授業をしてきました。

教員志望の動機、教員の仕事、教員免許を取得するには等について、生徒と対話をしながら進めました。

生徒の皆さんは、大変熱心でした。

(二宮 孝行)

11月4日NHK「ブラタモリ」に北翔大学の横山光先生登場!

11月4日の「ブラタモリ」で、北海道が登場するだけでも嬉しいのに、そのガイド役が横山先生!

右NHKWebサイトのスクリーンショットですが、いつもの横山先生の笑顔が写っています。

楽しみです。

予告編の動画もぜひご覧ください。

《関連記事》

⭐︎ゼミ活動で「有珠山野外体験学習」

⭐︎NHK室蘭防災イベント講師~北翔大学 横山先生

先生を目指す学生たちの子供へのあたたかい眼差し

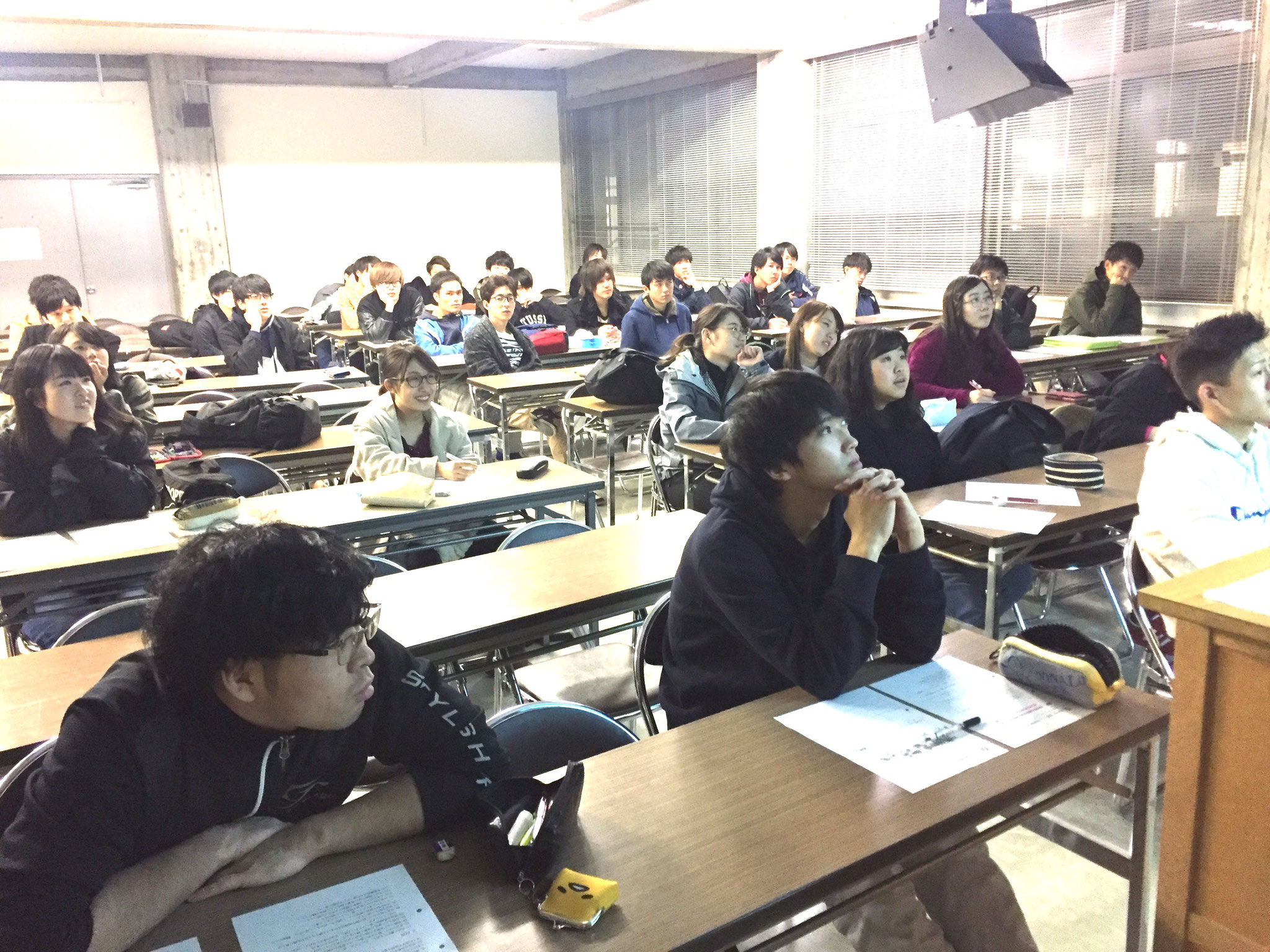

この写真は月曜の5時間目(午後4時半からはじまる90分の講義)の様子です。保育についての記録映画を見ているところです。外はもう暗く、ちょっと疲れてくる時間です。でも、素晴らしいのです。学生が。

映像に映し出される日々の姿を初等教育コース初等教育コースの2年生の皆さんが真剣に、そしてあたたかく、やさしい目で見ています。

ここにいる学生がこれから先生になっていくかと思うと教育に対して期待を持てます。

この短時間の間にワークシートやメモの内容や振り返りにの充実していました。比較的人数の多い講義でしたが、指名ではなく、自由発言をしてもらいましたが、その発言内容も広がりや深まりを感じました。ついつい学生の姿に心動かされこのような記事を書いてしましました。北翔大学の学生、素晴らしいです。

(山崎正明)

活躍する卒業生〜真剣な中にも面白さを感じられる授業を

10月21日に北翔大学で開催した「面白算数教室」に、 OBの愛馬聡さんが、森町から車で4時間かけてやってきてくれました。現在特別支援の学級を担任しています。今回は、「面白算数う教室」のことを振りかえって、その思いを書いていただきました。

「私は今小学校の先生として働いています。勤めて半年ほどですが「おもしろ算数教室」で経験した事は自分自身の大きな財産になっています。児童との関わりかたや実際の授業から得たことが今の現場でも生かされているなとふと思う時があります。

面白いと感じられる授業をすることはとても難しいですが、どんな授業するか一生懸命考えることで先生としての力が身に付いたと思います。

後輩たちにはこれからも児童に「面白い」を伝えていけるように頑張ってほしいです。

また、自分自身もおもしろ算数教室で得た経験を生かし真剣の中にも面白さを感じられる授業づくりに努めていきたいと思っています。」

愛場 聡(森高校出身)

「おもしろ算数教室」〜舞台裏

「おもしろ算数教室」を終えて、すぐに今日の振り返りが始まりました。

今日の成果や課題は?

食事を取りながら和やかな雰囲気の中にありながらも、真剣で充実した会がもたれていました。

このような会が学生の力で、企画運営されています。より良い教師を目指すこうした学生たちの自主的な営みは北翔大学教育学科の宝とも言えるものだと思います。

北翔大学 幼児教育コース 宿泊研修

幼児教育コースでは、1年生では10月・14日〜15日にかけて宿泊研修に行ってきました。

1日目はネイパル深川で、2日目はアルテピアッツア美唄で行いました。

1年生の意欲的な活動ぶりが光っていました。これからが楽しみです。

北翔大学から「日本クラシック音楽コンクール」全国大会出場!

音楽コース3年、ユーフォニアムを専門とする藤澤世良(芽室高校卒)が10月10日、札幌市サンプラザホールで行われた北海道大会で見事、全国大会への出場権を得ました。

8月に行われた旭川と札幌で行われた地区予選を勝ち抜いた金管、打楽器の奏者による今回の大会では学生のみならず若手音楽家が挑戦するコンクールの一つでありプロへの登竜門の一つとされています。

本学からの全国大会選出は3年連続となりこれまで、サクソフォン、ホルン、ユーフォニアム、チューバ、打楽器を学ぶ学生たちがこのコンクールで優秀な成績をのこしています。

(指導教員:音楽コース准教授 千葉圭説)

北翔大学 初等教育コース 佐々木ゼミ ゴッホ展に

先日10月7日、佐々木ゼミでは恒例の道立近代美術館で絵画鑑賞をいたしました。ゼミ生全員が小学校教員を目指していますので、将来、児童に本物を見せる大切さを体験してほしいと考え、毎年特別展の鑑賞を実施しています。

今年はゴッホ展です。3年生7名、4年生5名(2名欠席)、佐々木の計12名が参加しました。学生の感想は、好きだった作品があって嬉しかった、美術部経験者は専門的に描画手法をまじかで見て感心した、日本との関りがわかったなどと様々です。

そのあとは、「3年生の教育実習お疲れ様」、「4年生の教員採用試験・特別支援学校教育実習のお疲れ様・卒業論文頑張って」を盛り込んで、みんなで食べたり飲んだりしながら、わいわい楽しい時間を過ごしました。

ゴッホに関する思い出を一つ。小5の夏休み、宿題の感想文にゴッホと弟テオとの兄弟愛を書きました。昼休みに放送で流すことになった時、偶然私が当てられ、緊張しながら読んだ経験があります。声がぶるぶる震えました!

大学は、自分の夢を求めて学習面、学外活動面共に充実した青春を送ることができるところだと思います。大学で学ぶことの幸せをかみしめて頑張ってほしいと、ゼミ生のみならず学生全員に対して望んでいます。

(佐々木邦子)

活躍する卒業生〜幼稚園教諭という職業に就けて幸せです。

札幌ゆたか幼稚園に勤務している卒業生の池田麻美さんからのコメントです。

「幼稚園教諭4年目です。現在は年中4歳児の担任をしています。日々、子どもの笑顔に元気を貰いながら、成長を見守れることのできる幼稚園教諭という職業に就けて幸せです。まだまだ子どもと一緒に成長し、試行錯誤の毎日ですが、喜びや充実感は人一倍感じられていると思います!

毎年ですが、「泥団子」に夢中な子ども達!初めは、力加減がわからず崩れてしまったり、なかなか綺麗な丸にならなかったり…。ですが、作り方の絵本を見たり、周りの友達に聞いたりしながら、何度も挑戦しています!作っていくうちに砂の性質の違いや、布で磨くタイミングなど、自分なりに考えながら作る子も増えてきました!何日間もかけて作る子どもの集中力にはいつも驚かされます!!

遊び1つにおいても、成長の場面がたくさんあります。園全体でも、『環境のあり方について』日々教職員で話し合いを重ねています。

今後も、子どもの興味や関心など、色々なアンテナを伸ばしていけるような環境作りを考えていきたいと思います!

北翔大学主催「第8回現職教員研修会」

9/30に第8回現職教員研修会が開かれました。

現在教員をしている本学の卒業生に向けて、教職センターが企画された研修会です。小中高の教員、養護教諭、保育士、幼稚園教諭をしている現職の卒業生が全道から参加してくれました。年代や学校種に関わらず、活発な情報交換を行い、つながりを深めていました。

教育学科の先輩は、現職の養護教諭、小学校教諭が複数参加していました。なかでも、教育学科の前身である学習コーチング学科の卒業生は、5名参加。苫小牧市、石狩市の小学校勤務の2名の先生に加えて、今年の3月に卒業したばかりの旭川市、岩見沢市の小学校で勤務している3名(写真)です。

近況を聞くと、日々、勉強とのことです。授業や指導の中で、力不足を痛感し、少しでも知識を得たいと今回の研修会に参加したそうです。講演会ではとても考えさせられ、学校種別の研修では、年長の先輩や本学の諸先生から有益な情報やアドバイスをいただいたそうです。「たくさんお話ができたので、参加してよかったです。来年も参加したいです。」とのこと。

こうして大学に足を運んでくれることは本当に嬉しいことです。卒業して半年で、発言がすっかり先生らしくなった彼らが頼もしくもあり、また、懸命に頑張っている様子も垣間見えました。お互いに教育にかかわる身として切磋琢磨して行ってほしいものです。彼らに続く人材を丁寧に大切に育てたいと改めて思いました。来年はより多数の卒業生が集まってくれることを願い、懇親会での一コマをお届けしました。(小杉直美)

活躍する卒業生〜卒業生からみなさんへ

大学祭に遊びに来た卒業生2人が、教員バンド演奏を聴いて声をかけてくれました。そして近況報告と後輩へのメッセージをくれました。在学中に努力してきたことや、取得した免許・資格を生かして、卒業生達がやり甲斐のある仕事をしていることは私達の喜びです。(伏見 千悦子)

*以下、卒業生からのコメントです。

「北翔大学を卒業し、教員生活4年目を送っていて、今は札幌市内の小学校で特別支援学級の担任として勤務しています。

子ども達ひとりひとりのことを考えながら、それぞれのニーズに合わせてかかわることは大変ですが、成長が見られとてもやりがいを感じています。

また、大変な時には、同じ職場の先生方からアドバイスをいただいたり、助けていただいたりと、とても暖かい職場だと感じています。

子どものたちの成長を感じながら、私も共に成長していけるよう頑張っています!

大学時代は、様々な困難がありましたが、大学の先生方や友達に助けられました。今でも、ゼミの担任だった木下先生をはじめ、たくさんの先生方や友達に感謝しています。

〈後輩の皆さんへ〉

皆さんも周りの人を助け、助けられながら充実した大学生活を送ってください!」(中川元貴)

「本学を卒業してから、札幌市内の2校の特別支援学級で勤務してきました。

特別支援学級では、主に担当する学級で子ども達それぞれに勉強を教えることもあれば、交流学級と言って、何かの行事や給食などの時間に通常学級に行って、より沢山の児童とかかわることもあります。

初めての勤務のときは不安でいっぱいでしたが、周りのの先生方に色々とサポートしてもらい、頑張ることができました。子ども達から「できた!」「わかった!」と言ってもらえたときは本当に嬉しいですし、子ども達の頑張りが、自分自身を成長させてくれます!

〈後輩の皆さんへ〉

迷うなら行動するべし!」(丸岡大地)

活躍する卒業生〜新しい発見の連続でとてもやりがいのある仕事

浅尾ゼミの卒業生、児玉翔平君が札幌市私立幼稚園連合会の教育研究大会終了後に寄ってくれました。「子ども達が可愛い!」「仕事が楽しい!」と笑顔で話してくれました。後輩の皆さんも続いてくれると嬉しいですね。

(伏見千悦子)

以下は児玉さんのコメントです。

「平和幼稚園に勤務して3年目になりました。男性教諭も増えて来ました!

幼稚園教諭は毎日子どもたちの新しい発見の連続でとてもやりがいのある仕事です。

とても楽しい職場ですので皆さんも一緒に働きませんか?」

活躍する卒業生〜海外での保育に興味を持つ卒業生

幼児教育コースの卒業生、佐々木侑里さんを紹介します。学生時代から、自立心旺盛でバイタリティーがありました。1年間の休学を経て、帰国後すぐに幼稚園での実習に臨みました。ゼミの時間に「日本47都道府県に住んでみたい」と言って仲間を驚かせたエピソードを思い出します。ゼミ担任の伏見も旅行好きなのですが、この写真の児玉君、佐々木さんとも在学中に何度も海外旅行をしています。4年間をどのように有効に使うか・・・計画し、実行するのも自分次第です。(伏見千悦子)

以下、佐々木侑里さんからのコメントです。

「私はワーキングホリデーを利用し、在学中にカナダで1年間暮らしていました。カナダでは色々な国の人たちと関わり、自分にはない考え方、価値観に沢山触れることが出来、世界が広がりました。

全く英語が喋れなかった私が、今では海外の保育に興味を持ち、現在は、オーストラリアで保育資格の取得を考えて準備しているところです。」

9月30日(土)10時 北翔祭 スタート!

詳細は、北翔祭twitterでご確認ください

WEBサイト紹介「環境省〜環境教育・環境学習・環境保全活動」

先生を目指している人たちへ。教育には様々な課題があります。その中の一つに「環境教育」があげられます。豊かな環境を守りながらも、持続可能な社会を構築するために。

教育学科の皆さんに オススメのサイトがあります。時間のあるときにでも、ぜひ見てください。「国立教育政策研究所 教育課程研究センター」で発行した「環境教育指導資料(幼稚園・小学校編)」でもこのサイトが丁寧に紹介されています。

北翔大学では「就業力養成」を重視しています。

この冊子は北翔大学の3年生が使用するテキストです。北翔大学独自の編集で、最新情報を提供するために毎年内容は更新されます。

具体的は、「キャリア演習」という講義の中で様々なことを学んでいきます。

教育学科に入学したが、教職ではなく、別の道を目指す学生にとっては直接役に立つ内容です。また。教職を目指す学生にとっては、社会の一員としてどのようなことが求められているかを学ぶ絶好の機会です。そうしたことを十分に認識した上で、教育を行うことは、とても大切です。

北翔大学の「就業力養成科目」は、単なるハウツーではなく「自立した社会人」になるためのものです。ですから、各学年に応じて様々なステップがあります。下のイラストも参考にしてください。

高校と大学の連携

高大連携事業として、月形高校と行っている「ツキトーク」が昨日開催されました。学生の活躍の様子を報告いたします。

「将来のために学ぶこと」・「仕事の意義について」をテーマに、本学の学生が講師役を務めトークを行いました。高校生のことばに熱心に耳を傾け、時には自らの体験を交え、彼らの考えを引き出そうと努力する姿はとても立派でした。

月形高校の平井孝和校長先生から「北翔大学のみなさんのことばや姿勢に月形高校の生徒は多くのことを学ばせていただいた」とお褒めと感謝の言葉をいただきました。

また月形町の上坂隆一町長も参加され、本学の高大連携事業に対し感謝のお言葉をいただきました。

(三 浦 公 裕)

(写真の掲載については月形高校様より掲載許可をいただいています。)

北翔大学のブドウ

9月22日から北翔大学の後学期が、はじまります。この時期になると、大学にあるブドウも実をつけます。

先生になることを目指してる大学生にとって、学内にこうした環境があることは、とても望ましいことです。

大学生が子供の視点になって、様々なことを感じ取る体験がこれからに生きていきます。

《関連記事》

北翔大学教員の連携と地域貢献

大学の一つの役割として「地域貢献」ということがあります。大学の教員一人一人、あるいはチームで地域貢献活動に取り組むこともあります。ここに紹介する「市民講座」は学部を超えて連携した取り組みです。

写真は、こうした講座の一つ「対話による鑑賞ワークショップ」の例です。10代から60代にわたる多世代で、美術作品をもとにそれぞれ感じたことや考えたことを語り合います。こうしたことを通して、作品の見方や、感じ方、考え方がより広く、深くなっていく面白さを実感できることがこの鑑賞方法の魅力です。

こうした方法はこれから教育の中で大切にされていく「対話的な深い学び」につながるものでもあります。

《関連記事》

地域連携で「ものづくりフェスタ」に参加

教育学科幼児教育コースの山崎ゼミでは北翔大学の地域連携事業として江別市で開催された「ものづくりフェスタ」でブースを出しました。幼児〜小学生を対象として「自分だけのミニ照明をつくろう」というものです。

3交代で実施ましたが、親子あわせて150人以上が参加してくれました。ありがたいことです。

参加した子供たちが「ありがとうございます」「とても楽しかったです」と言ってくれたのは何よりです。

運営に参加した大学生も年齢別で開催したため、発達の違いに合わせて、声をかけたり、材料を準備していました。

このように、教育に携わる仕事を目指す学生にとって「地域連携事業」は学生にとっても大きな学びの場にもなっています。ただいま、初等教育コースの三浦ゼミでは地域連携でもある「おもしろ算数教室」の準備中です。

(子供の顔写真が掲載されていますが、 WEBサイトでの公開については了解を得ています)

(ミニ照明づくりの意図)

こうした工作系のワークショップでは、ややもすると参加者に満足をしてもらおうと、ていねいな説明のもとしっかりとしたものができるようにすることが多いです。しかし、今回は、材料から、様々なことを発想することそのものに重点をおいています。ですから、ここでのポイントは、一つではなく、いろいろつくってみるということを推奨しました。ですから、短時間で2つ、3つ、中には5つ、つくった子もいました。つまり、自分で思い巡らし、もっといいものをつくってみようと工夫することここそ大事にしました。これが創造の楽しみです。ですから、家に帰ってからもいろいろと工夫してつくってみることを願いなら実施しました。なお、ポイントがいくつかあります。それは年齢に応じた材料や道具の提案です。それから思いが膨らむような材料の提案。そして暗いところで光るというものが持っている LEDライトの魅力です。紙コップはきっかけです。なお、今回はゼミ学生の考えて持ってきたコーヒーのフィルターが、幼稚園児には紙コップよりもよかったです。

(山崎正明)

現在、教育実習中

現在、初等教育コースと幼児教育コースの3年生は「教育実習」の真っ最中。

幼児教育コースの4年生は2回目の「保育実習」を終えたところです。

こうして実習を通して得たことを元に、新たなそれぞれの課題をもとにより良い先生を目指した研修が続きていきます。

こうして教育実習生を受けれてくださっている教育現場の方々には心より感謝しています。

(写真は幼稚園での教育自習の様子、写真掲載についてはご了解いただいています。)

ゼミ活動紹介 幼児教育コース 伏見ゼミ

伏見ゼミでは3年生主体の日帰りゼミ研修を毎年、「ふきのとう文庫」で行っています。4年生(希望者)も急遽、3名参加して賑やかなひとときになりました。

活躍する卒業生〜次期学習指導要領で求めらる「資質・能力」について研究しています。

2017年7月8日(土)「全国大学音楽教育学会北海道地区学会研究会」に参加し、指導教官と共に研究発表を行った本学卒業生、山内芳春さん(芸術メディア学科2017年3月卒業)をご紹介します。(幼児教育コース伏見千悦子)

「私は現在、北海道教育大学旭川校大学院で音楽科教育を専攻しています。

そこでは、デューイやヴィゴツキーといった教育学、音楽に関してはコダーイ、ダルクローズ、オルフといった3大メソード、そして次期(第9次)学習指導要領で求められている資質・能力について研究しています。

北翔大学在学中には、実技系を中心に学んできました。音楽科教育学と実技では違う点が多くありますが、学部で学んだことをいかして「やさしさの教育学」「子どもたちの笑顔」ということを大切にして研究をしていきます。」

(山内芳春)

北翔大学 吹奏楽団

本学のサークルであります「吹奏楽団」は現在、団員40名ほどで短大部、4大のそれぞれの学科から音楽好きの学生が集まって活動しています。

8月6日はコンサートホールKitaraにて全日本吹奏楽コンクール札幌地区予選、A編成の部で金賞を受賞。全道大会への切符は手に入れることはできませんでしたが堂々たる金賞を受賞しました。このサークルは教育学科音楽コースで専門に音楽を学ぶ学生と趣味の一環として演奏を楽しむ学生が

共に音楽を共有し、より良い演奏活動を展開しています。音楽コース以外の学生は専門に楽器を学ぶ音楽コースの学生より様々な技術を習得する良い機会になっています。写真はコンクール前の本学の施設であります「ポルトホール」でのリハーサルの様子です。

吹奏楽団顧問:千葉圭説

北翔大学 ピアノサークル Clavier

ピアノサークル”Clavier”

顧問:鈴木しおり

ピアノサークル”Clavier”は、ピアノ演奏をこよなく愛するメンバーで、隔月の「懇弾会」や、一般に公開する「クリスマスコンサート」「新春コンサート」などを行事としています。大学にはグランドピアノも数多く設備されており、また、本学研究施設のポルトホールにはシュタインウエイピアノもあり、ピアノライフを充分に楽しめる環境です。クラシックではコンクールに挑戦する部員もいます。

活躍する卒業生〜「子どもの成長はとても早く、自分が子どもたちに教えられる事もあります。」

大藤子ども園で働いている卒業生のコメントです。

私は現在、0歳児クラスの担任をしています。

4月当初は、覚える事が沢山あり、全てが手探りで不安でいっぱいでした。0歳児は言葉でのやりとりが難しいため、表情でのコミュニケーションを大切にしています。

どうして怒っているのか、泣いているのか、気持ちに寄り添い考えながら言葉を掛けるようにしています。

子どもの成長はとても早く、自分が子どもたちに教えられる事もあります。自分なりの保育を見つけながら子どもと一緒に成長していけるよう頑張っています。

(橋場成美)

活躍する卒業生〜「子どもの「やってみたい!」という気持ちを大切にした保育を心掛けていきたい」

大藤子ども園で働いている卒業生のコメントです。

私は大学4年生の1年間、アルバイトとして勤務した保育園に採用が決まり、現在は2歳児クラスの担任をしています。

アルバイトの時は、実習で学ぶことが出来なかった手遊びや製作物、毎月の行事、保護者対応、子どもに合わせた言葉の掛け方など、現場で得たことを大学の座学や実技に結びつけ、より学びを深めることが出来ました。何よりも長期間に渡って、子どもの成長を側で見守れることに喜びを感じました。

今後は担任として、子どもの「やってみたい!」という気持ちを大切にした保育を心掛けていきたいです。

(西尾美姫)

活躍する卒業生〜子供の成長を保護者と一緒に感じながら自分も成長できる。

葛西祐里さん(2013年卒業) (旧姓星野さん)

保育士特例講座「相談支援」の講師、舟橋安幸先生(写真左)は入学時のGT(ガイダンスティーチャー)、3・4年のゼミ担任が伏見千悦子(写真右)でした。講座の合間に元気に勤務する様子を知らせてくれました。

葛西さんの言葉

「幼稚園教諭として働いて5年目になりました。2年間は年長組を受け持ち、その後、年少組の担任を3年しています。

日々、可愛くて、わんぱく盛りの3歳児と楽しく過ごし、子どもの成長を見守っています。

幼稚園教諭の魅力は…子どもと関わる中で沢山の喜び・嬉しさを感じることが出来て、子どもの成長を保護者と一緒に感じながら自分自身も成長できるところです。」

北翔大学 おもしろ算数教室

チラシに一部変更がありましたので8月23日に最新版としました。

北翔大学 教員採用試験対策講座

北翔大学の教員採用試験対策講座は大学内の「教職センター」が中心となり、教育文化学部・生涯スポーツ学部・短期大学部で協力し合いながら大学の総力をあげて取り組んでいます。「教育の北翔」と呼ばれる背景には、こうした大学としてのサポート体制と何より教員を目指して本気で取り組む学生がいるからこそです。

教員採用試験2次試験に向けて

採用試験のための北翔大学の対策講座の最終日。試験に向けての決意表明。北翔大学の学生のよさがすごく出ている場面でしょう。採用試験で自分の力をフルに発揮することを願っています!こどものための先生に!

小学校での教育実習を前に

初等教育コースの3年生が8月22日から始まる「教育実習」に向けて、今、様々な準備をしています。

空き時間もフルに活用しています。

こうしてゼミの仲間と共に模擬授業をしたりして高め合っています。

このような姿が大学のあちらこちらで見られます。

鑑賞教育とアートカードゲーム

近年、図画工作の授業で取り組まれるようになってきた「アートカードゲーム」の意義や価値について学ぶために実際に、体験を通して学びました。

以下は、学生の「ふりかえり」です。

一部、紹介します。子供の側からしっかりと考察を加えています。

「色々な人と交流ができて楽しかったです。誰が描いたのかわからない絵でも、「なんかいい!」がたくさん感じ取れました。また授業の中で突然班が変わっても、皆で雰囲気よく行えたことがうれしくもあり、楽しくもありました。学級経営をする時もこのようにみんなで楽しくなれる位の認め合いが行えるようになれば良いなと思います。アートカードはそうなるための良いきっかけでにもなると思います。」

「色・形・イメージ。最後にみんなが選んだ作品はそれぞれ違いましたが、「ああいいね!』とみんなで言いあえたのが良かったです。共通事項と聞くと少し固い感じもしますが、楽しいことを通して触れられ実際に体験できてよかったです。! 楽しみながら学ぶ、認め合いながら学ぶ、たくさん取り入れていきたいなと思いました。」

「いろいろ作品を見て考えて想像力が広がった気がしました。きれいだと思うような絵もあれば、意味のわからないでもあってその感覚を人と共有することで、新たな考え方、感じ方を見つける良いきっかけとなりました。他人と自分との感じ方や想像することの違いを上手に活用することで一人ひとりの能力を何倍にも成長させることができると思いました。また、いろいろな絵を見て、自分も何か描いてみたいと思いました。」

「私は日常生活でも、これまで受けてきた図工・美術の授業でのも鑑賞の機会がとても少なかったのでそもそも見たことのある作品が少なかったです。このカードは遊びの感覚の延長線上に学びがあるので、取り組みやすい上、自然に芸術に慣れ親しむことができると思います。実践する学年や年齢により遊びを指定したり、提案したり、子供自身で遊びやルールを決めたりすると遊びや学びが広がったり、深まったりすると思いました。自由に授業を組み立てられるこの教材はぜひ使ってみたいし自分自身ももっと遊びたいと思います。北海道版のアートカード(現在道立の美術館等が協力して製作中)ができるの楽しみにしています。」

(山崎正明)

熱心な大学生

この写真は、放課後の教室で教材研究をしている様子です。小学校の先生を目指し、より良い授業を作るために、教材研究をしています。

こうした学生の姿を見ていると、心の底から応援したくなります。

近年、北翔大学の教員採用試験での成果は確実に伸びていますが、それにも増して熱心な姿を本当によく見るようになりました。また、そうした学生たちが現場の先生として活躍しています。

数値には現れにくい学生の良さを書きたくなりました。

(山崎正明)

《学生Report》宿泊研修〜教師の視点から 於「札幌市青少年山の家」

『特別活動論』宿泊研修〜教師の視点から 於「札幌市青少年山の家」

教育学科初等教育コース2年 高橋由衣(天塩高校出身)

私たち初等教育コース二年生は「特別活動論」の一環で、一泊二日の宿泊研修に行ってきました。今回の研修では特別活動で重視されている自主的・実践的・集団的・発達段階の四つを意識し、教師の視点で物事を考えることを目的としました。

また、レクリエーションや炊事・集団生活を通して自主的に動いていくことはもちろんのこと、協調性をも追求していきました。

初めて、受け身だけの研修ではなく将来を意識して教師の視点で取り組んだことで、沢山のことを学ぶことができました。研修で学んだことを今後の生活に活かし、この一泊二日の出来事を無駄にしないように、教師という夢に向かっていきます。

《学生 Report》初等教育コース1年生

初等教育コース1年生で5月に開拓の村に校外研修を行いました。小学校から高校まで、今までは教えられる側でしたが、今回の研修では、自分が教員になった際、何を伝えたいか考えることを通して、明治時代初期の北海道の生活様式や利便性などについて知識を深めることができました。学習内容に関するプレゼンテーションでは少し緊張しましたが、グループで協力し、楽しく発表することができました。これからの大学生活に活かしていきたいです

小学校を目指す学生が保育を学ぶ大切さ

この写真は初等教育コースの2年生が、「保育内容(表現)」で学んでいる様子です。

今年は新しい「学習指導要領」「教育要領」等が発表されましたが、今後、幼稚園と小学校の接続がますます重要になっていきます。教師には「学ぶ」ということをより広い視点でとらえる力も求められます。

さて、学生の皆さんの姿を見ていると、音楽遊びを通し様々な学びが生まれることを実感しているであろうことが伝わってきます。小学校の先生がこうした保育について体験的に学んでおくことは確実に子供の幸せにつながります。

学生の皆さんが、子供の心になりきって、本気で取り組み、笑顔になっている姿を見ると、これからが本当に楽しみになってきます。

(山崎正明)