初等教育コース 実践的な学びを振り返る(その5)横山ゼミ

R3年度の実践的学びを振り返る(5)

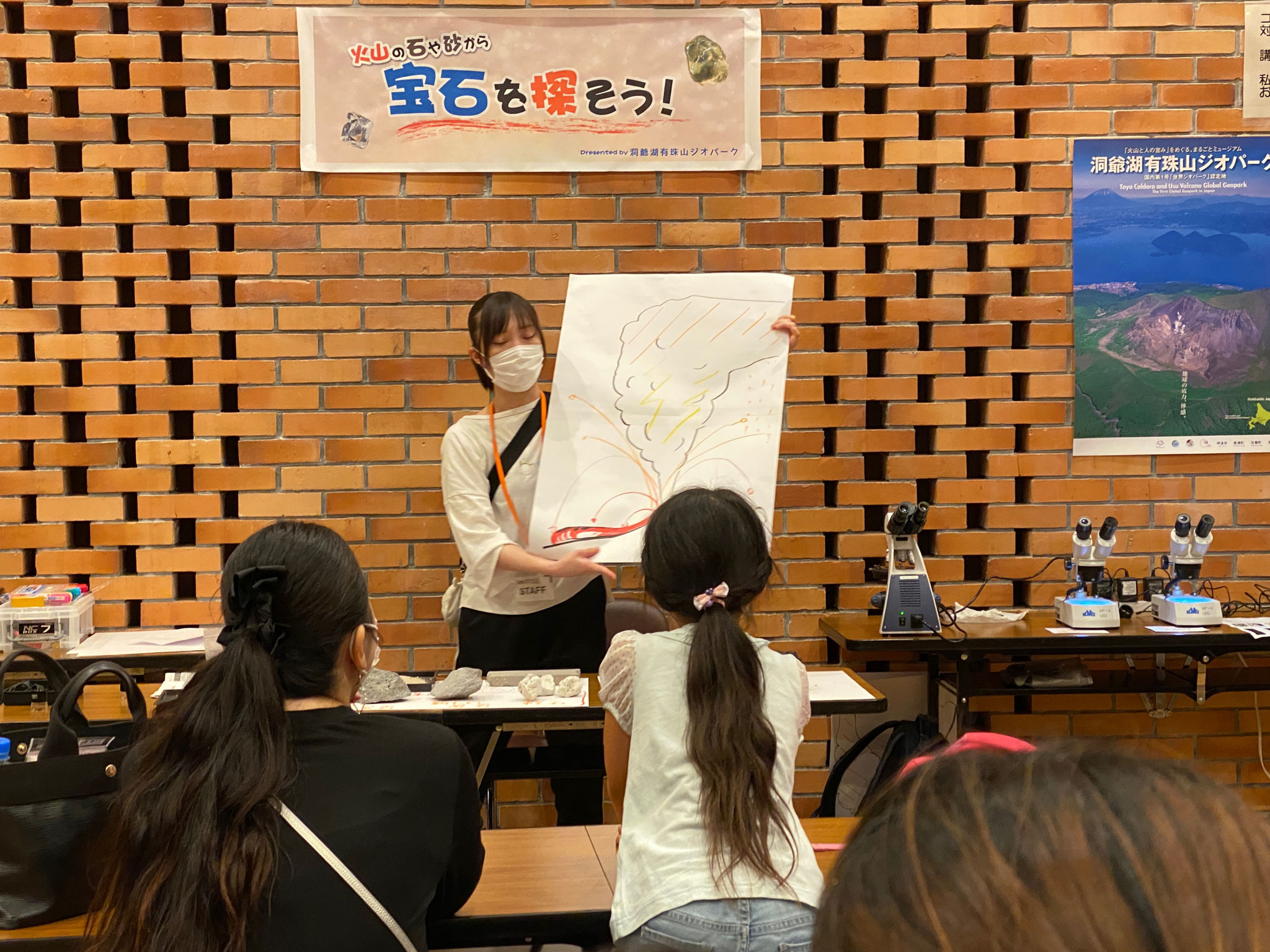

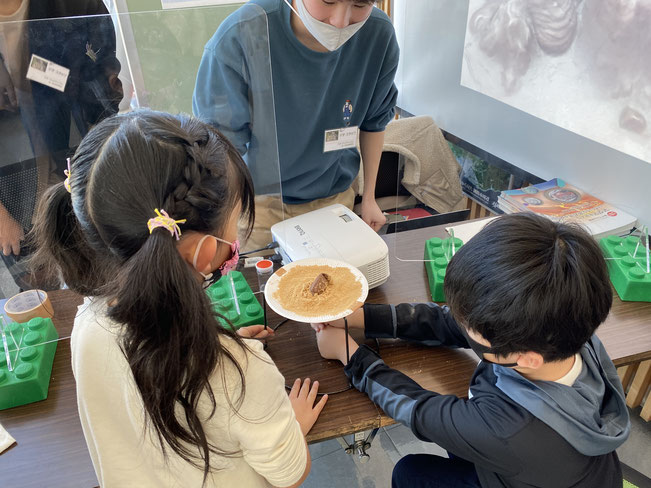

釧路市こども遊学館にて開催された「ジオ・フェスティバルin KUSHIRO」に出展してきました。

釧路市に近い弟子屈町にある硫黄山をつくる実験と、1/100億太陽系を作ろうという工作を行いました。

(横山光)

初等教育コース 実践的な学びを振り返る(その3)横山ゼミ

R3年度の実践的学びを振り返る(3)

ゼミ研修として十勝岳を訪れ、火山の災害や防災、ジオパークについて学びました。

夜には感染対策をしっかりとして、3年生の卒論構想を発表し、4年生からアドバイスをもらいました。

(横山光)

※記念撮影は、発声なしでマスクを外して行っています。

先生を目指す人へ ・ SDGs

SDGSsは、2030年までの世界が解決すべき課題です。もちろん教育の中での取り組みも重視されてています。SDGsの基本を知りたい人のためにノーベル平和賞を受賞した国連WFPが制作した動画を紹介します。

北翔大学 学生相談室は、なんでも相談できる場所です。

- 対人関係の悩み(人とうまく関われない、友達ができない等)

- 経済的な悩み(勧誘で契約させられ、返済に困っている等)

- 心理・精神保健面の悩み(不安やイライラが続いて、眠れない等)

- 課外活動での悩み(アルバイトや部活動などで困っている等)

- 学業の悩み(目標がみつからず、勉強する気がしない等)

- その他の悩み(とにかく話を聞いて欲しい等)

- 進路の悩み(休学・退学・進学・就職・再受験・編入学等)

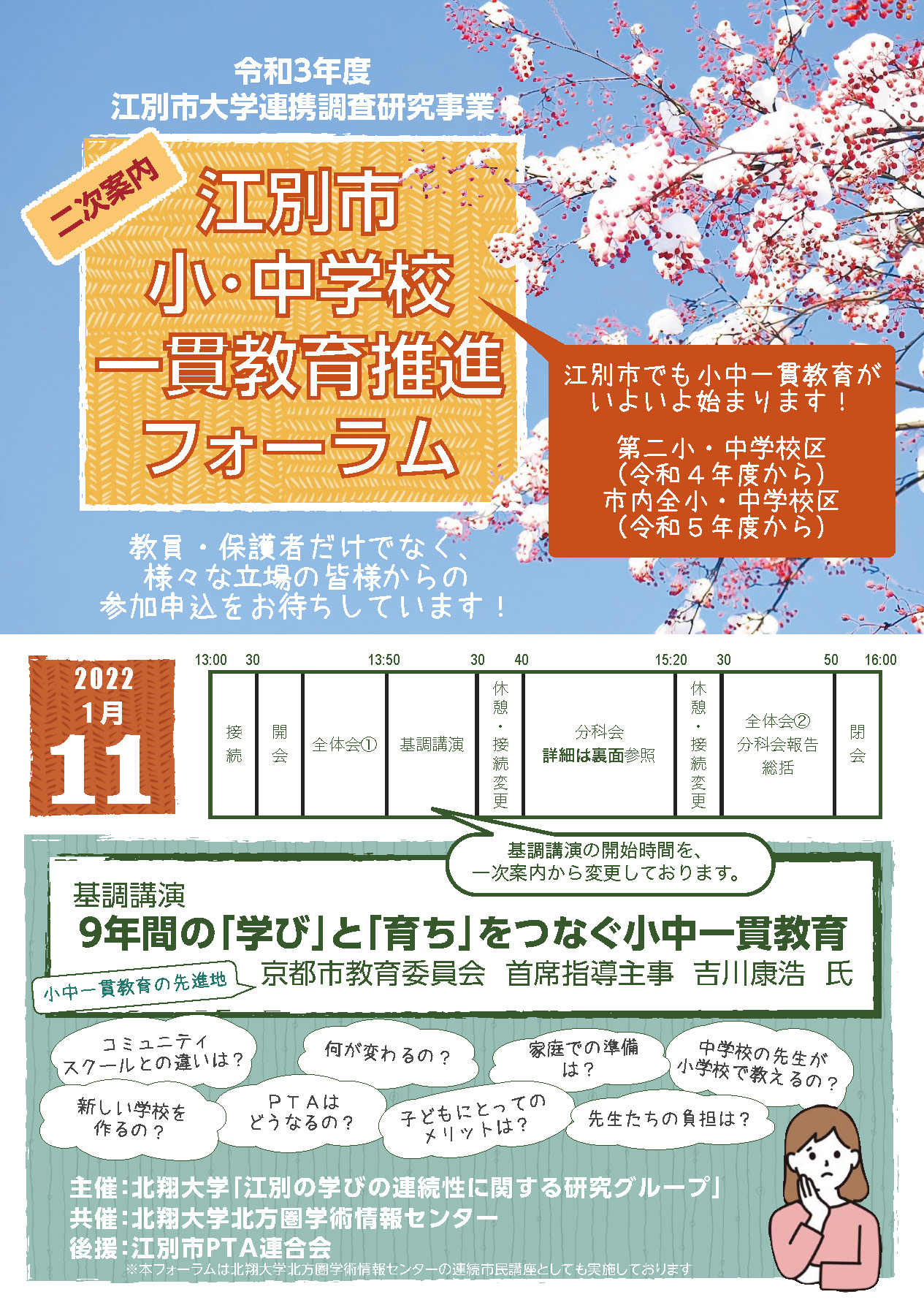

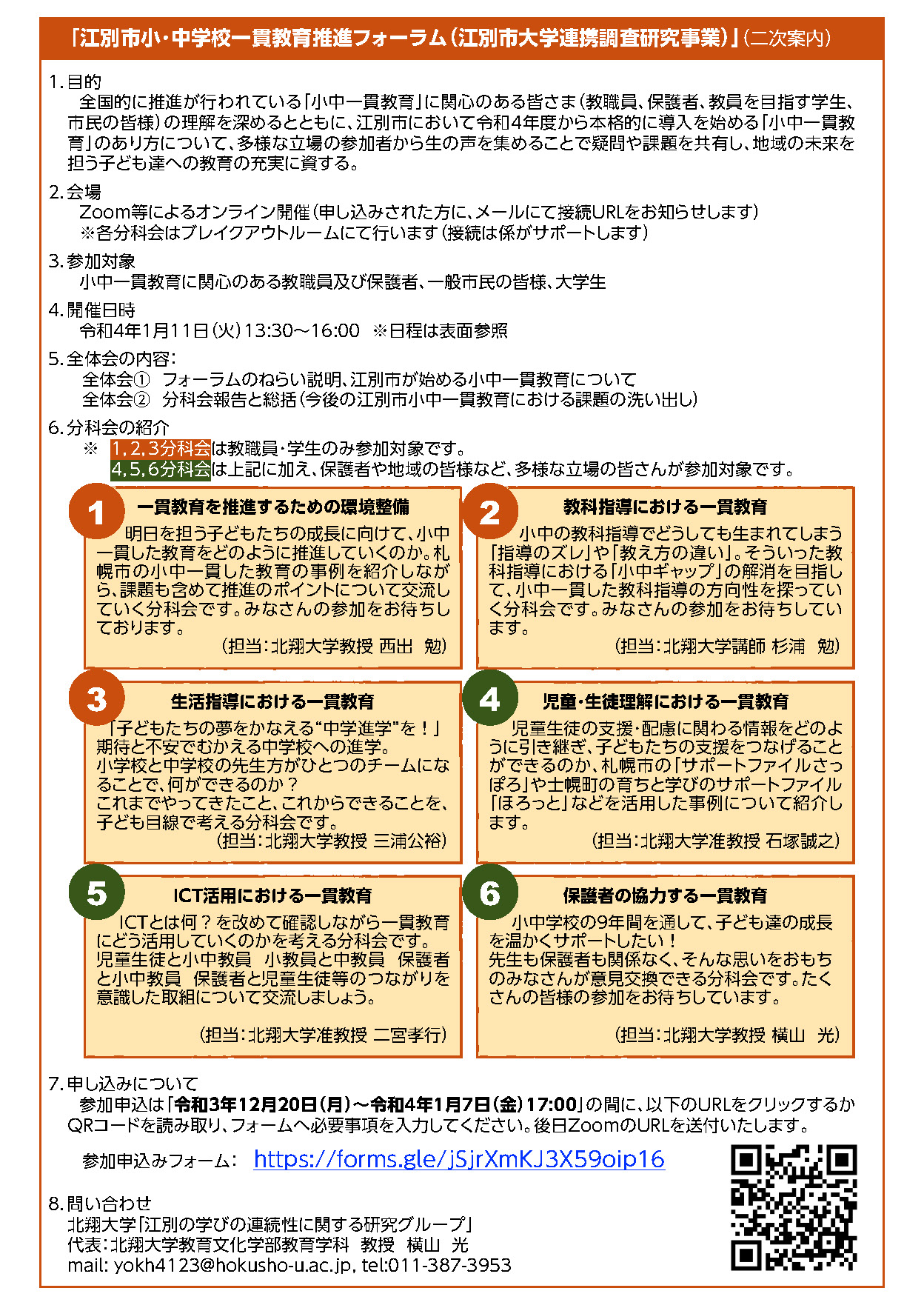

「江別市小・中学校一貫教育推進フォーラム」 オンライン開催

北翔大学教育学科教員を中心に「江別市小・中学校一貫教育推進フォーラム」を開催します。

参加対象は教職員・保護者・一般市民・大学生・北翔大教員です。

2022年1月11日(火)13:30〜16:00(オンライン)

参加申込みフォーム: https://forms.gle/jSjrXmKJ3X59oip16

企画は「江別の学びの連続性に関する研究グループ」(教育学科、横山、三浦、二宮、石塚、杉浦、西出)です。

江別市内の教員・保護者に加え、様々な立場の方々と一緒に、小中一貫教育についての疑問や課題を共有することが主な目的です。

《学生レポート》初等教育コースのゼミでウポポイへ研修に

「ウポポイ研修の報告」

初等教育コース 3年 長谷川 空良

2020年12月8日に教育学科の三浦ゼミは白老にあるウポポイに訪れました。

今回ウポポイに訪れた目的は、ウポポイでの体験やプログラムを通して、目標に沿って多角的に自分の考えをまとめることです。例えば、ウポポイは小学校教員を志す私たちにとっても将来、務めた学校の修学旅行などで訪れる可能性もある場所です。そのため、子どもたちに何を学ばせたいのか(目標)に沿って、させてあげたい体験やプログラム(自分の考え)をまとめることが大切になってきます。このように自分の立場、その時の目標、その目標に向かうための考えをまとめることが今回のゼミ研修の大きな目的でした。

ウポポイでの体験やプログラムは、新鮮なものもあれば、深く学べるものまで幅広く、用意されていました。そのため、子どもから年配の方まで幅広く学べる施設だと思いました。また、施設の係員の人たちも明るく、当時のアイヌの文化にのっとってそれぞれの係員に愛称がそれぞれ決まっていたり、簡単な挨拶やお礼などはアイヌ語を使っていたりなどアイヌの文化を身近に感じられる場所でもありました!

私たち参加した体験やプログラムはウポポイ研修のしおりの写真を参考にしてみてください。三浦ゼミのお絵描き大好きな人が一つひとつ書いてくれた最高なしおりです!ぜひ、見てみてください!

最後になりますが、今回のウポポイ研修に関わらず、この研修の目的の考え方は社会に出るうえで大切な考え方の一つなので三浦ゼミ一同今後の生活でも意識しようと考えています。

同時に将来担うであろう子どもたちのために活かしていこうとも考えています。このような場で報告させていただくことが初めてで拙い部分がたくさんあると思いますが、お読みいただきありがとうございました。

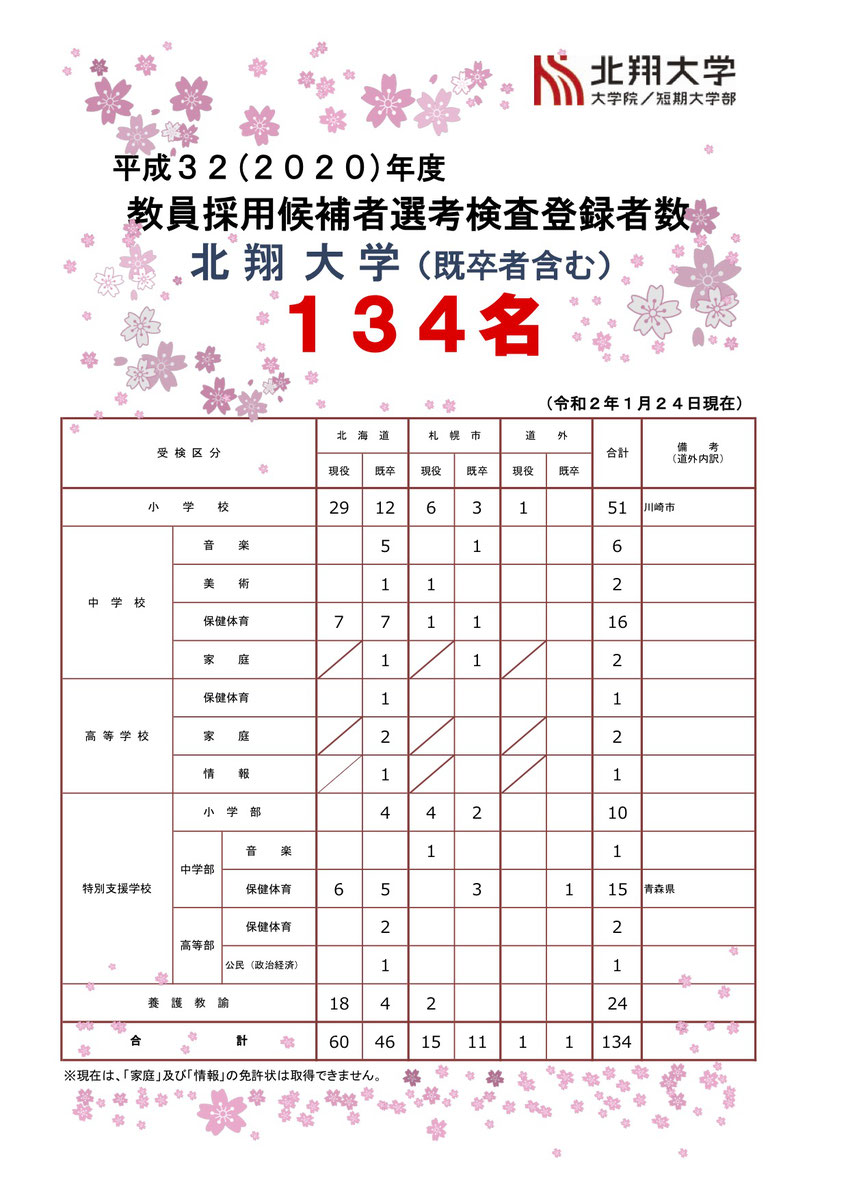

北翔大学 2022年度 教員採用第2次検査登録者数

おかげさまで「教育の北翔」と評価をいただいていますが、今年も多数の合格者を出しています。

先生を目指す人へ・ Society 5.0

今年は、全国の小中学校で児童生徒全員がタブレット端末を使うことになった年です。時代は激しく変化しています。先生になる人は、これからの社会のあり方を考えながら、子どもたちがより幸せになるようにはどうしたらいいかを考える力が求められます。ですから文部科学省でYOTUBEを使って未来の社会について説明しています。

北翔大学 応援ソング

https://watanabesta.amebaownd.com より

北翔大学TVCMソングとして書き下ろした、Watana Besta SOCIAL clubが贈るベスタ流応援歌!「Whipper」「ムチを打つ人」。道を選ぶ事は舗装された安全な道を行く事では無く、理想の自分へ向かう為に例えあぜ道でも突き進む事。仕事、勉強、スポーツ、挑戦、全身全霊日々闘う人への応援歌。作詞・作曲・アレンジもすべてをWatana Besta SOCIAL club自身が手掛ける。」

講義「教職実践演習」4年生

4年生の講義「教職実践演習」で、これからの日本の教育がどこに目指すのかを改めて取り上げました。その時に確認したのが中央教育審議会初等中等教育分科会の「令和の日本型教育」の構築を目指してです。教育実習を終えている学生ですから、実際に出会った子供の姿を思い浮かべて考えていました。4年生だからこそ見えてくることがあります。

講義「音楽科指導法Ⅱ」 日本の音楽を学ぶ〜教育学科 渡邉陸さん

「音楽科指導法Ⅱ」の講義で日本の和楽器の紹介として初等教育コース2年渡邉陸さんが生田流の筝を演奏をしました。5歳から箏を始め、現在は助教となり近々昇段試験を受験されます。独奏曲だけでなく合奏で音楽を表現することも箏の魅力との事でした。

演奏曲は、さくら、箱根八里変奏曲です。

(澤田悦子)

講義「音楽科指導法Ⅱ」 日本の音楽を学ぶ〜教育学科濱谷瑞希さんの演奏

音楽科指導法Ⅱでは日本の音楽や和楽器の学びとして初等教育コース3年濱谷瑞希さんに民謡と三味線の演奏をいただきました。民謡は、5歳から始められ、その年の大会、幼年の部(小学校4年生まで)で優勝し、その後、現在まで多くの大会で優勝されています。海外公演は、ロシア・エルミタージュ音楽交流祭、 フィリピン・セブ島国際交流音楽祭、外務省・在オーストリア日本国大使館後援 Japan Cultural Festival2019ウィーン国立歌劇場 に参加。民謡はご家族の影響で始められ、物心がつく前から、民謡が身近なものだったそうです。三味線は、あこがれていたそうですが、民謡に専念してほしいという師匠の意向で、習い始めたのは小学校5年生からとなったそうです。中学 3 年から去年までお休みしていたが、自粛期間で時間ができたため、稽古を再開し来年の大会出場に向けて準備されています。

(演奏曲)ソーラン節、三味線津軽じょんがら節

特別支援学校での教育実習に向けて

この写真は、初等教育コースの3年生が4年生のときに行う特別支援学校での教育実習に向けて準備をしているところです。

「特別支援教育実習事前指導」という講義があり、その講義の中で、教育実習での授業を想定して「模擬授業」をします。そのために必要な教材をつくっています。

この教室は学生が自由に使えるようになっています。それができるのは学生の意識が高いからです。

真剣に準備している姿は素晴らしいです。これからが楽しみになってきます。

教育学科の学生は必見

日本の教育は「学習指導要領」をもとに行われています。その学習指導要領について、文部科学省が動画で説明しています。教育学科の学生は必読ですが、実はこのビデオ、文部科学省は、保護者のみなさんにも理解を得ようとしてつくっているものなのです。

小学校の教育実習報告会

【杉浦ゼミ・専門演習Ⅱ「教育実習報告会」】

杉浦ゼミでは、今年度4名の学生が小学校での教育実習を行いました。

他2名の学生は編入学生で来年度に小学校での教育実習を行う予定です。

4週間の教育実習を行った4名の学生から、それぞれの教育実習での様子(授業や子どもの様子、小学校全般のこと)を話し、また気になったことなどを質問し合いながら、「教育実習報告会」を行いました。

大学での実践的な学びを生かした教育実習を通して、教育に対する見方や考え方がさらに深まり、大きく成長した学生の姿を見ることができました。

学校現場の先生方の温かいご指導に大変感謝申し上げます。

今後は、大学での学びを通して、学校現場で即戦力となる教員としての資質・能力を育むことができるよう、学生同士が切磋琢磨し、努力していきたいと考えています。

(杉浦 勉)

准学校心理士になりませんか?

北翔大学では「准学校心理士」の資格がとれます!今年も初等教育コースの学生が3名合格しています。北翔大学の窓口は三浦先生です。来年の受験したい人は、ポスターの資格申請を満たしているかを確認してください。なお、「学校」となっていますいが、幼児教育コースの学生も取得可能です。

コロナ禍であっても学びを深める大学生

現在、北翔大学は遠隔授業を基本としながらも、必要に応じて対面と遠隔を組み合わせたハイブリッドタイプの講義なども展開しています。写真は「図画工作指導法Ⅱ」での学生のみなさんの「模擬授業」の様子です。「図工」という教科では答えが一つだけではありません。子どもが表現の中で感じたり、考えたりしたことを踏まえながら、子どもと関わろうとしていましたが、学生のみなさんは確実に力をつけていると感じました。他の講義でも学んだ成果を繋げながら、学びを深めています。教育実習を前に「不安です」と言いながら、より良い授業ができるように努力している姿を見てきっと素敵な先生になるなと思いました。コロナ禍で学びにくい状況の中、素晴らしいです。

エッセイ「気づきは、輝きのもと」杉浦 勉

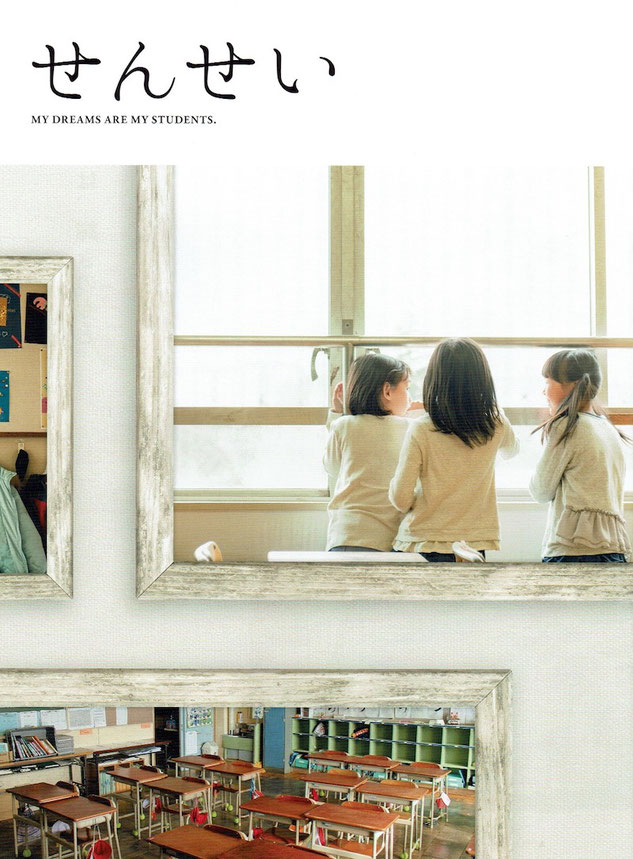

北翔大学では、卒業生が実際に先生になって現場で活躍している様子を取材した「せんせい」とい冊子を発行しています。

この巻頭の言葉に初等教育コースの杉浦勉先生が書かれたものを紹介します。

初等教育コース 杉浦ゼミ

北翔大学の教育文化学部 教育学科は3年生からはじまるゼミ活動(専門演習・卒業研究)が充実しています。

ゼミの活動のスタイルも様々です。

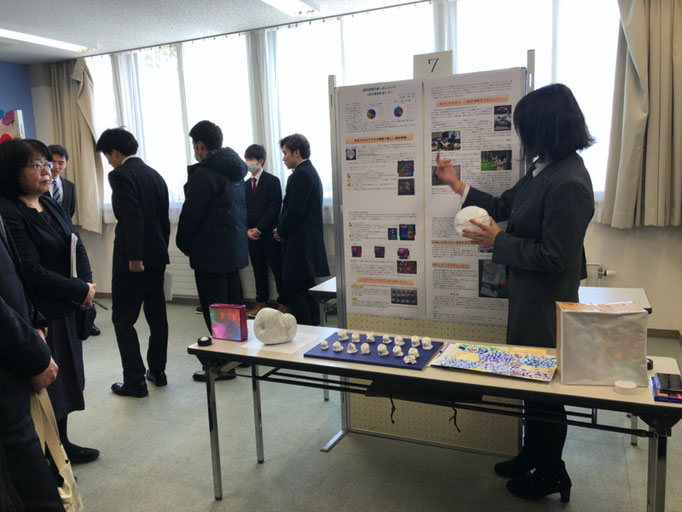

写真は初等教育コースの杉浦ゼミ。

杉浦ゼミでは、ゼミのメンバーで活動のテーマを決めます。写真はテーマをもとにつくったパネルです。

ゼミでも小学校の学級経営を意識して取り組み教育的実践力を高めるようにしています。

4月19 日からいよいよ講義がはじまります。

コロナ禍の中で少人数のゼミ研修活動

現在、コロナ禍の中で、本学の危機管理行動レベルは高く、ゼミ研修活動実施にあたっては、大学への申請、活動先との事前調整、日常の学生の万全な感染予防対策が求められています。

申請許可の上で、感染予防対策を徹底して、日帰りで2日間の研修活動を行いました。コロナ禍の中で研修を受け入れてくださった研修先に感謝を申し上げます。

活動後、学生個々に振り返りをまとめて、ゼミの共有サイトで交流をした一部をご紹介します。

4年生の4名は4月から札幌市、北海道の教員として、2名は企業人として巣立ちます。3年生もあとに続くべく、春休みを過ごしております。

小杉直美

書籍紹介「今、読むべき100冊」

明治図書の教育雑誌「授業力&学級経営力3月号」特集で教育学科の山崎正明教授が図工・美術の読むべき本として4冊紹介しています。

学生の皆さんもこの「読むべき100冊」は参考になると思います。

子ども達の学校生活を支援する「学校心理士」に

学校生活におけるさまざまな問題について、学校心理学の専門的な知識と技能をもって心理教育的援助サービスを行うことができるのが「学校心理士」です。

「学校心理士」を目指し、大学卒業資格で取得できるのが「准学校心理士」です。

三浦ゼミでは今年の春、3名のゼミ生が准学校心理士を取得し、北海道や札幌市内の小学校で働いています。今年度は3名のゼミ生が審査に合格して資格取得見込みです。

写真は11月3日(火)に行われた学校心理士会の研修会で受付を担当してくれたゼミ生です。

研修会には全国の学校心理士が参加し、アセスメント、コンサルテーション、カウンセリングなどを学びます。准学校心理士は、北翔大学の教育学科のどのコースからも取得が可能です。

将来教育現場で、心理学の知識や技能を生かして活躍したいと考えている方は、ぜひ 北翔大学の教育学科へ!

《学生レポート》小学校の教育実習を終えて

「教育実習を終えて」

初等教育コース 3年 大越 奎 (帯広三条高校卒)

私は令和2年8月24日から9月18日の4週間の間、教育実習を行いました。

私が教育自習で学んだことは、3つあります。

1つ目は、小学校の先生方の団結力の高さです。私は3週間目の木曜日の朝に熱を出してしまい、実習を中断せざるを得ない状況になってしまいました。その期間、自分が行うはずだった授業が3時間分残っていましたが、私の担当の先生方が他にもお仕事があるのに私の代わりに授業をして下さり、研究授業まで無事に終えることができました。

2つ目は、自分の信念をもって職務を全うされていることです。実習最終日に、子どもたちが私のために遊びを用意してくれましたが、用意した遊びが思ったように盛り上がらなく、クラスの友達に「つまらない」「せっかく先生の最後のお昼休みだったのに」と責められてしまいました。そのせいで、遊びを企画した子どもが泣いてしまい、自分は何も言葉をかけることができませんでした。しかし、担任の先生は教室に戻った後、クラス全員に泣いてしまった子どもにかけてあげる言葉は何だったのかを問い、きちんと学級を指導していました。私は担任の先生のように自分の信念を持ち、子どもたちに筋の通った叱り方ができるようになりたいと思いました。

3つ目は、社会科の授業の奥深さです。私は社会科の研究授業を行いました。大学で学んだ方法で、そのまま小学生に授業をすると、小学生には全くと言っていいほど伝わらず、初めは大学と現場とのギャップに困惑しました。そこで、先生に私の授業を見ていただき、アドバイスをいただきました。資料の出し方や発問の仕方などを工夫することなど、具体的にくわしくご助言いただきました。おかげさまで研究授業では子どもたちが主体的に学ぶことができる授業を行うことができました。

実習で学んだことを生かし、教採に向けて日々努力していきたいと思います。

講義「ゼミでの学び(初等教育)」

初等教育コースの二宮ゼミの様子です。教員としての力をさらに高めるため、今回のゼミでは「学級通信」づくりに取り組んでいました。小学校ではこうした「通信」もすぐれた教育手段の一つとして定着しています。教師になって学生のみなさんが、すぐに力が発揮できるようにということで取り組んでいます。ちなみに手前に置いてある本ですが、これもまた実践的な内容です。北翔大学のゼミはそれぞれが特徴があって、学生のよさが発揮できるようになっています。写真からは、楽しそうな雰囲気が伝わってきますが、取り組みの質は高いです。

先生を目指す人に読んでほしい「せんせい」

北翔大学では毎年、卒業生が先生としてどのように活躍しているのかを取材し「せんせい」という本を刊行しています。 (A4サイズ18ページ)

教師になったばかりの先生たちの姿を知ることができる貴重な刊行物です。

北翔大学のアドミッションセンターで扱っています。オープンキャンパスでも配付しています。

初等教育コース 横山 光 先生 先生のための本「理科実験の教科書」執筆

初等教育コースの横山光先生が「理科実験の教科書」(さくら出版)を執筆しています。小学校の先生が、理科の実験の授業をするにあたってわかりやすく書かれた本です。全ページカラーです。

《関連記事》

小学校の外国語の授業をどう進めたらいいのでしょう?

新しく導入された小学校での英語の授業。心配な学生の皆さんもいることでしょう。そうした疑問にこたえる動画があります。発信元は文部科学省です。その導入を決めたところからの発信ですのでおおいに参考になると思います。

山谷 敬三郎学長の専門書「学習コーチング学序説 」

学長の山谷敬三先生の著書を紹介します。

「学習コーチング学序説〜教育方法とコーチング・モデルの統合」(2012 風間書房)

書籍の概要(風間書房より)

「子どもたちの可能性を引き出す教育思想・実践をコーチング・モデルの視点から明確化。問答型コミュニケーションを軸としたスキルの提言を通して体系化を行う。」

《関連記事》

日本ジオパークネットワークで横山光教授が発表

ブラタモリで洞爺湖の案内人も努めた横山光先生は、ジオパークに関する研究も精力的に進められています。その中でも特に力を入れているのが教育普及です。日本ジオパークネットワーク(JGN)のyoutubeチャンネルで横山先生の発表が公開されています。教育学科の学生の皆さんにとっても多いに勉強になります。

北翔大学 3年生 学会発表で「プレゼンテーションスキル賞 優秀賞」受賞

「PCカンファレンス北海道2019」(2019/10/26 於 酪農学園大学)において、初等教育コース3年生が、「初等教育におけるICT活用への一考察」というタイトルで学会発表をしました。質疑では、他大学の諸先生から今後の研究へ多くの示唆をいただきました。

また、学生発表を対象とした「プレゼンテーションスキル賞 優秀賞」をいただきました。予期せぬ受賞に、学生たちは喜びとともに、今後に向けた大きな励ましをいただきました。幅広い視野で未来の学校教育を担ってくれることを期待しているところです。

(PCカンファレンス北海道:教育へのコンピュータ利用について研究協議するCIECを母体とする。)

佐々木邦子ゼミ2019年度ゼミ研修報告 9月18日~20日

今年度のゼミ研修では、釧路市立山花小中学校を訪問させていただきました。山花小中学校の小関校長先生をはじめ教頭先生、下村先生、各学級の先生方には、お忙しい中でご対応くださいまして心より感謝いたしております。

校長先生から訓話をいただいた後に、教頭先生が農園をご案内くださり、作物栽培が児童生徒の教育に役立つ点を伺いました。また、下村先生には学校内のご案内に加えてご指導と温かな激励をいただきました。

山花小中学校は、小中併置校として「小中一貫教育」の特徴点を有し、児童生徒に丁寧に対応し、特任校としての役割も果たしています。また、複式学級制により、児童生徒と教員の距離感が近いのも特徴点ととらえられます。

他にも、農園栽培学習、動物園学習、全校給食など、特色のある教育活動を実施しており、児童生徒はのびのびと学校生活を送っている状況を実感いたした次第です。

校長先生はじめ先生方からのご指導と併せて、複式授業の参観や体育の授業、昼休みの鬼ごっこなどを通じた児童生徒との交流も、学生にとって楽しくも貴重な体験になったのです。

お別れの時、授業でしたのに児童の皆さんが玄関まで来られ、記念写真には校長先生も快く加わってくださいました。バスが曲がるまで皆さんに手を振って見送っていただきましたこと、私たちは決して忘れません。

この度の研修では、山花小中学校訪問の他に石川啄木記念館である港文館、釧路湿原展望台、釧路市立博物館を見学し、教員志望の学生は学校教育と特別活動に関して学びを深め、心に刻まれる研修となりました。

講義「図画工作指導法1」

小学校の先生を目指す人のための「図画工作指導法1」。1時間目は 美術の表現の幅の広さと面白さを感じることを願って「アートカードゲーム」を実施しました。「国立美術館」のアートカードが広く普及されていますが、なんと今年は「北海道立美術館」のアートカードが登場しました!

写真は、ゲームをしているところですが、いつのまにか短時間の中でたくさんの作品を見ることになります。講義が終わって、「すごく、心ひかれる作品に出いました。」「先生になったらこの授業ぜひやりたいです」という声がありました。講義をしている私もうれしいです。なお、座席は教育現場での教育効果が高い3〜4人グループで実施しています。実践的な力がつく講義が求められています。それにしても学生のみなさんの表情の豊かなこと!北翔大学の学生はあたたかく、コミュニケーション能力が高いと言われています。

(山崎正明)

卒業生から学ぶ

卒業生の土田夏純さん(2017年3月学習コーチング学科卒業)が訪ねてくれました。現在、旭川市立知新小学校に勤務して3年目です。

小学校教諭の先輩として、ゼミの3年生にいろいろな話をしてくれました。

「小学校教諭の魅力」「小学校教諭を志望した理由」「教採に向けた勉強」「特別支援教育の知識の大切さ」等々。

教育実習を終えたばかりの3年生には、とても良い刺激となったことと思います。

卒業生が、こうして訪ねてくれるのは、本当に嬉しいことです。

(小杉直美)

江別市適応指導教室でボランティア

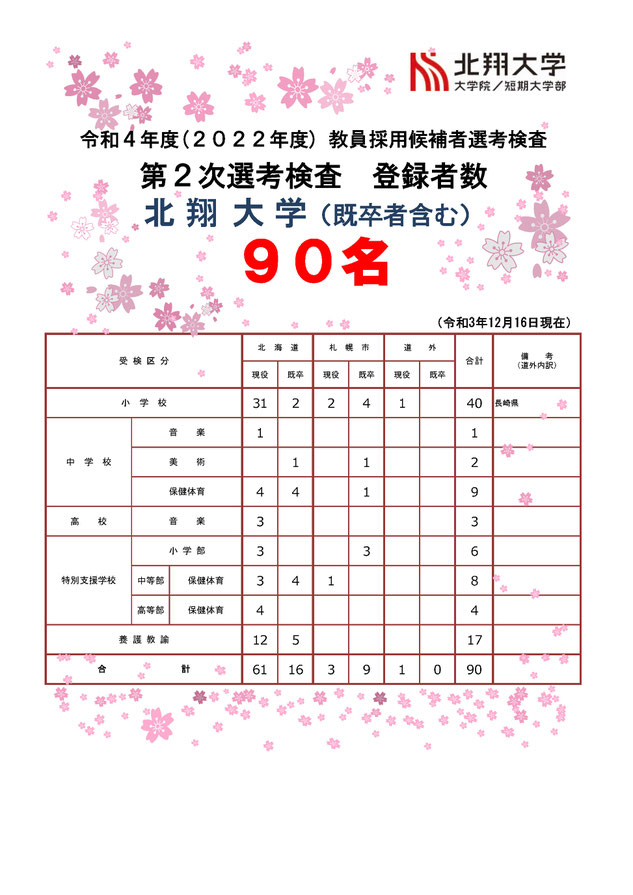

北翔大学 教員採用候補者選考 第1次選考検査合格者

北翔大学の教員採用試験の1次の合格者数をおしらせします。121名が合格しました!のなお、既卒者の合格者については、今後大学への報告が増えれば、合格者数も増えます。あくまでもこの数値は2019年7月31日現在のものです。

北翔大学 教員採用試験 2次試験に向けて

7月23日は、北海道・札幌市の教員採用試験1次の合格発表でした。夕方から合格者が集まり、2次試験に向けての説明を聞いていました。

二次試験までわずかですが、体調を整えて乗り切ってほしいです。

二次試験に向けて北翔大学の対策講座が始まります。

(二宮孝行)

初等教育コース(杉浦ゼミ)「ゼミ通信」

初等教育コース杉浦ゼミでは、ゼミの活動の様子をゼミ通信でまとめています。

目的は3つです。

1つ目に、ゼミ活動を振り返ることで、学生の学びを深めること。

2つ目に、教師を目指す学生たちに、学級通信づくりの基礎・基本を示すこと。

3つ目に、4年生と3年生それぞれのゼミ活動の様子を伝え、ゼミ内での交流を深めること。

杉浦ゼミでは、「学級経営」と「道徳教育」を中心にゼミ活動を行っています。

「学級経営」としては、学級目標ならぬゼミ目標づくりを行いました。小学校現場でどのように学級目標を設定し、掲示物を作成しているのか。そのノウハウを体験を通して学びました。その他にも、個人目標づくりや係活動づくりなども行いました。

「道徳教育」としては、全出版社の教科書を読み合い、自分が選んだ読み物教材を活用した道徳の授業を行いました。ここでは、指導案を作成した上で、模擬授業を行いました。授業後には、学生同士でリフレクション技法(授業づくりネットワークの研修会で学んだ技法)を使って、授業改善について話し合う活動を行いました。

(杉浦 勉)

「学習指導要領 総則」を YOUTUBEで学ぶ

独立行政法人教職員支援機構 NITS(ニッツ)では、学校の先生が校内や校外、個人でも研修できるように 研修教材として動画を配信しています。

北翔大学の学生の皆さんの活用もお勧めです。今回は、学習指導要領改定の基本的な考え方について述べている「総則」の部分を紹介しました。これから教育をどのように進めようとしているのかが見えてきます。(動画は20分です)

北翔大学で「授業づくりネットワーク」主催の研究会開催

昨年に引き続き、北翔大学で「授業づくりネットワーク」の研修会を開催しました。今回は、昨年度北翔大学教育学科初等教育コースの学生や大学教員の参加が多かったことから、今年は内容を「小学校教育」にしぼって開催することしました。昨年もまして、充実した会になりました。

現場の教員がよりよい教育をもとめて研究を重ねているということが、学生のみなさんにもよく伝わったようです。

(山崎正明)

「学習評価」はどうするべきなのですか?〜国立教育政策研究所が資料を公開

国立教育政策研究所教育課程研究センターでは,各学校における指導の改善等に資するたの、指導資料や実践事例集が公開されています。

最近、新学習指導要領の評価に関する資料が公開されたばかりです。

これは、教育現場で、ずっと望まれていたものです。北翔大学の学生の皆さんにとっては、大変ありがたい刊行だと思います。

「学習評価の在り方ハンドブック小・中学校編」

https://www.nier.go.jp/kaiha…/…/gakushuhyouka_R010613-01.pdf

卒業研究の取り組み

写真は、横山ゼミ(初等教育)の様子です。卒業研究に向けて、調査研究の方法の妥当性について、議論しているところです。成果物としての論文はもちろん貴重ですが、この取り組みで得られるものにもまた、大きな学びがあります。

講義「保育内容(環境)」

「保育内容(環境)」で幼児教育のビデオを見ている学生の皆さんのその「まなざし」がとってもあたたかいのです。このような若者が先生を目指しているということが素敵です。

先生のための図画工作・造形表現のための材料・用具の使い方

文部科学省が 図画工作で扱う「材料や用具」について、公開しています。このサイトはとっても詳しいのに、とても見やすくわかりやすいです。現場の先生がたが授業を通して得たノウハウがぎっしりと詰まっています。

内容の充実度からも強くおすすめします。

(山崎正明)

動画でよくわかる「新学習指導要領」

政府インターネットテレビで、一般向けに「新学習指導要領」の説明をしています。これから、先生を目指すひとにも参考になるでしょう。

講義 2年生「保育内容(表現)」

2年生の講義「保育内容(表現)」での音楽遊びの場面です。学生のみなさんは、積極的に音楽遊びに取り組んでいます。この時間は内容は伏見先生がニューヨークで学んできたダルクローズ音楽理論をベースにしています。それにしても、学生のみなさんの表情の素晴らしいこと!先生になったときに、音楽を思い切り楽しむ子どもたちがうまれてくるでしょう。

(山崎正明)

これからの教育を動画で知る

新しい学習指導要領は、どのような特徴があるのか、文部科学省が YOUTUBEで説明しています。教育学科のみなさん、将来先生を目指している高校生に、オススメの内容です。

教育実習研究授業のDVDをもとに考える

後期二宮ゼ

「教育実習研究授業のDVDをもとに考える」

ゼミ生の研究授業の映像を視聴し発問や指示を含めた話術、子どもの活動、板書、机間指導の動き等様々な意見交流ができました。

2018年度 佐々木邦子ゼミ研修(報告)_北海道で初の義務教育学校訪問

恒例の3・4年合同ゼミ研修旅行を10月初旬に実施。今年は、知床ウトロ学校でお世話になりました。

同校は、学校教育法改正に伴って2016年4月からスタートをして2年半が経過した日本・北海道で初の義務教育学校です。義務教育学校は、小学校と中学校の一環教育を行う学校であり、従来とは違ったしくみを持っております。

たとえば、通常の小学校6年、中学校3年1年の学年の区切りを、1年から4年、5年から7年、8年と9年というように4・3・2のブロックに分けていますが、このような方式もその学校で決定できるのです。同校では、小学校1年生から英語の授業をしており、この担当は、基本的に中学校英語の免許を有する先生が当たります。学校運営協議会によるコミュニティ・スクールやウトロ学校支援協議会(USSA)としての活動など、地域との連携も盛んに行われているのも特徴点の一つといえましょう。

同校の訪問では、校長先生の訓話、教頭先生の教育課程のご説明、各教室に入らせていただき授業参観、児童生徒と一緒の給食など、学生は大学の講義でしか知らなかった義務教育学校の教育実践を拝見しました。休み時間には甘えてくるかわいらしい児童と、少し大人っぽい中学生と接し、一つの学校に小学1年から中学3年までの児童生徒が揃っていることが新鮮に映りました。

知床ウトロ学校の校長先生はじめ教頭先生、教職員の皆様にお世話になりましたこと、佐々木ゼミ一同心から感謝をいたしております。

北翔大学のOB OG参加の現職教員研修会

9月29日「第9回 北翔大学現職教員研修会」が開催されました。

本学卒業のベテランから新卒ほやほやまで、約30名の先生が参加しました。

山谷学長のご挨拶の後、釧路児童相談所の阿部弘美所長による『「子どもと虐待」と教育と福祉の連携』の講演会。

その後、校種別分科会で現場の状況についてざっくばらんな話し合い・意見交流を行いました。

夜は、ホテルエミシア最上階へ会場を移しての大懇親会。

ビンゴ大会でかなり盛り上がりました。

次年度以降も多くのOB、OGの先生に集まってほしいです。

二宮孝行

北翔大学には学習サポート教室があります

学ぶ意欲はあるのだけれど、ついていけるかどうか、心配。あるいは、こんなところをもっと伸ばしたい。そのような学生の皆さんのニーズに応えるための専門の教員が待っています。